国内総生産 GDPとは

国内総生産とは、経済指標の一つであり、1年間に国内で新たに生み出されたモノやサービスの付加価値の合計額のことをいいます。単に付加価値を合計したものが、名目GDPを呼ばれます。

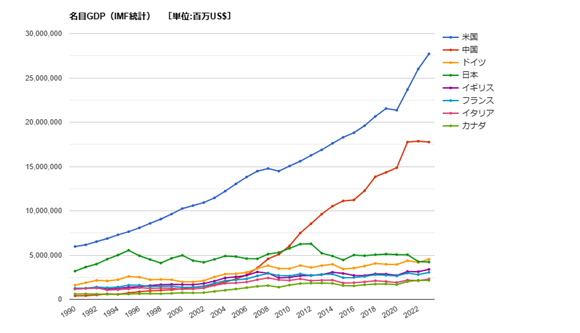

世界全体での名目GDPに占める各国の割合をみることにより、どの国が経済大国なのかがわかります。例えば、2019年の世界全体のGFPは87兆7千億ドルでした。そのうちの各国の名目GDPの割合はというと、アメリカが24.4%を占めており21兆4千億ドル、2位が中国で16.3%を占めており金額は14兆3 千億ドル。日本はアメリカ、中国に次いで3位で、割合が5.8%、金額が5兆ドルです。そのあとは、ドイツ、インド、イギリス、フランスと続きます。

- https://www.nomura.co.jp/el_borde/view/0049/

IMF統計(https://www.globalnote.jp/post-1409.html)によれば、2023年の名目GDPの世界総額に占める各国の割合は、やはり米国がトップで27兆7千億ドル、2位の中国が17兆8千億ドル、3位は日本がドイツに抜かれて、ドイツの4兆5千億ドルです。日本は4位で、4兆2千億ドルです。

経済大国のアメリカと中国を除けば、日本はまだまだその後に続く経済大国の中の一員といえそうです。

国民一人当たりのGDP

しかしながら、GDPを国民一人当たりでみてみると、日本の凋落ぶりがよくわかります。ルクセンブルグやモナコといった小国だけれども国民一人当たりのGDPが非常に高い国々はおいておいて、G7や日本の近隣諸国の間で比較してみると、1995年には日本はこれらの国々の中ではトップを誇っていたのに、その後成長がみられず、最新の2023年のデータでは韓国にも抜かれて、下の方の順位で低迷しています。

実質GDPとは

物価変動を差し引いて算出したものが実質GDPと呼ばれます。名目GDPは単純にその時点での経済規模を知るのに便利です。一方、実質GDPは物価変動を考慮しているので、年ごとの推移を考えるときに便利です。名目GDPが去年と今年で同じ金額で、物価が上昇していれば、実質GDPはマイナスというわけです。

実質GDP=名目GDP ÷ 物価指数

名目GDPは見かけの数字なので、物価の変動まで考慮した実質GDPのほうが重要視されるそうです。

- https://www.nomura.co.jp/el_borde/view/0049/

科学技術研究開発費

科学技術関連の統計に関しては、NSF, WIPO, UNESCOといった機関が公表しているようです。

出典:https://data-explorer.oecd.org/vis?tm=science&pg=0&snb=83&vw=tl&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_MSTI%40DF_MSTI&df[ag]=OECD.STI.STP&df[vs]=1.3&dq=JPN.A.G_BR…&lom=LASTNOBSERVATIONS&lo=50&pd=%2C&to[TIME_PERIOD]=false

- https://data-explorer.oecd.org/vis?tm=science&pg=0&snb=83&vw=tl&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_MSTI%40DF_MSTI&df[ag]=OECD.STI.STP&df[vs]=1.3&dq=JPN.A.G_BR…&lom=LASTNOBSERVATIONS&lo=50&pd=%2C&to[TIME_PERIOD]=false

- https://www.globalnote.jp/category/9/13/

- https://data-explorer.oecd.org/vis?df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_MSTI%40DF_MSTI&df[ag]=OECD.STI.STP&vw=tl&dq=USA%2BKOR%2BGBR%2BITA%2BISR%2BJPN%2BDEU%2BFRA%2BDNK%2BCAN.A.G%2BT_RS…&lom=LASTNPERIODS&lo=5&to[TIME_PERIOD]=false

2024年度

- 2024年(令和6年)科学技術研究調査の結果 総務省統計局 https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/index.html

- 統計表 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200543&tstat=000001032090&cycle=0&year=20240&month=0&tclass1=000001224360

- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200543&tstat=000001032090&cycle=0&tclass1=000001224360&tclass2val=0

2023年度

- 日本の研究開発費は名目GDP比3.70%(過去最高)第一生命経済研究所https://www.dlri.co.jp/report/macro/400040.html 科学技術研究費22兆497億円(うち、自然科学分野は20兆5,350億円で、研究費全体に占める割合は93.1%)。科学技術研究費の名目GDPに対する比率は3.70% 出典は総務省から「科学技術研究調査」 2021年度から2025年度までの官民合わせた研究開発投資の総額を120兆円(政府投資が呼び水となり民間投資が促進される相乗効果や我が国の政府負担研究費割合の水準等を勘案)が目標 (注意:研究開発投資と科学技術研究費は同一ではない) 賃金水準等物価の変動分を除去して算出した実質研究費(2020年度基準)は19兆5608億円 https://www.dlri.co.jp/report/macro/400040.html

- 2023年度科学技術研究費を研究開発を担う主体別にみると、企業等が16兆1,199億円(73.1%)、大学等が3兆9,365億円(同17.9%)、非営利団体・公的機関が1兆9,932億円(同9.0%) https://www.dlri.co.jp/report/macro/400040.html 第一生命経済研究所

- 2023年度科学技術研究費を費目別にみると、人件費が8兆8,782億円(全体に占める割合40.3%)https://www.dlri.co.jp/report/macro/400040.html 第一生命経済研究所

- 2023年度科学技術研究費のうち、自然科学分野に使用した研究費をその性格別にみると、基礎研究費が2兆9,519億円(研究費全体に占める割合14.4%)、応用研究費が4兆2,019億円(同20.5%)、開発研究費が13兆3,812億円(同65.2%)

- https://www.dlri.co.jp/report/macro/400040.html 第一生命経済研究所

2022年度

- 日本の研究開発費は名目GDP比3.65% https://www.dlri.co.jp/report/macro/400040.html 第一生命経済研究所

2020年度

- 科学技術研究費は19兆2365億円 統計でみる日本の科学技術研究 2021 年(令和3年)科学技術研究調査の結果から 総務省統計局 https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/pdf/03pamphlet.pdf 国内総生産(GDP)に対する研究費の比率3.59%

- 科学技術研究費は1714億ドル https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/pdf/03pamphlet.pdf アメリカ合衆国、中国に次いで3位 注1)日本は、「大学等」の研究費のうち「人件費」について、文部科学省「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」から得られたフルタイム換算係数を用いて換算

- 2020年度の研究費(科学技術研究費)を性格別にみると、基礎研究費が全体の15.0%、応用研究費が20.4%、開発研究費が64.6% 研究の性格別の区分について ◇基礎研究 特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成するため又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的研究をいいます。◇応用研究 特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究や既に実用化されている方法に関して、新たな応用方法を探索する研究をいいます。 ◇開発研究 基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新しい製品、サービス、システム、装置、材料、工程等の創出又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究をいいます。https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/pdf/03pamphlet.pdf

- 2021年3月31日現在の非営利団体・公的機関の研究関係従業者数は、7万4800人となっています。職種別にみると、研究者が3万8200人(対前年度比1.6%減)、研究補助者等が3万6600人 https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/pdf/03pamphlet.pdf (2011年度からの推移をみると、漸減の傾向)

- 2020年度の大学等の研究費は、私立が1兆9853億円、国立が1兆4496億円、公立が2411億円となっています。前年度と比較すると、公立が2.8%増となっているのに対し、私立が2.2%減、国立が0.5%減 https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/pdf/03pamphlet.pdf

- 大学等における任期有り研究者の割合(2020年) https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2021/RM311_28.html 資料:総務省、「科学技術研究調査報告」