ベクトルデータがあるとき、そのベクトルをクラスターに分けたいことがあります。ベクトルといっても、1次元すなわちただの数値の集まりでも構いません。2次元でも3次元でも数十次元でも構いません。例えば多数の車種を分類したければ、ベクトルとして、(価格、燃費、排気量、生産台数、などなど)などが考えられます。大学の分類をしたければ、(学生数、科研費採択数、などなど)でもいいでしょう。動物の動く速さを1000回測定したものでもいいかもしれません。もしその動物の動きのモードが、歩く、走る、突っ走る、の3つなら、動く速さの数値は3つにクラスタリングされるだろうと思います。

k-平均クラスタリングはどんな用途で使われるのか

了解、もっと “現場で具体的にどう使われているか” の一覧ですね。専門的理屈は最小限にして、分野 / 具体タスク / 目的(なぜ k‑means) をテンポよく並べます。

1. マーケティング・ビジネス

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| 顧客セグメンテーション(購買金額×頻度×カテゴリ多様性など) | 似た購買行動の顧客群に分けて施策内容・メール内容を変える |

| 解約(離脱)パターン抽出 | “離脱前に現れる行動プロファイル” 群を見つけ早期介入 |

| 広告クリエイティブ評価ログ(クリック率特徴量) | 類似パフォーマンス広告をまとめ A/B テスト設計を効率化 |

2. 金融

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| 投資家取引スタイル(保有期間、回転率、ボラ耐性) | スタイル別リスク管理・レコメンド |

| 企業財務指標クラスタ(ROE, 負債比率, 成長率…) | ピアグループ比較・異常値検知の基準作り |

| 不正利用前のカード利用パターン “正常クラスタ” 学習 | 正常クラスタからの逸脱度を異常スコア化(前処理) |

3. 医療・生命科学

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| 患者バイタル / 血液検査の時系列特徴を集約した統計 | 臨床表現型サブグループ(治療反応性が違う集団)探索 |

| 遺伝子発現(マイクロアレイ、RNA-seq)で遺伝子をクラスタ | 共発現モジュール → 機能注釈 GO 解析の対象セット作成 |

| 代謝物質濃度プロファイル | 疾患サブタイプ候補の粗い層別化(後で精査) |

| 医用画像のパッチ色・テクスチャ特徴 | 病変候補領域と背景を粗分類(後工程 CNN に渡す) |

4. 画像・コンピュータビジョン

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| 減色(カラー量子化):写真を k 色に圧縮 | PNG/JPEG サイズ削減・スタイル化 |

| Bag of Visual Words:SIFT / ORB 特徴を k‑means | “コードブック” 生成 → 画像分類の入力ベクトル化 |

| 動画内フレームの代表抽出(フレーム特徴) | サムネイル自動選択・冗長フレーム除去 |

5. テキスト・NLP

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| 文書/ニュース記事の埋め込み(BERT など)をクラスタ | トピック群の粗分類・要約(各クラスタ代表文) |

| FAQ ログ(質問埋め込み)クラスタ | 似た質問を束ねテンプレ回答を整備 |

| 顧客サポート問い合わせの分類(ラベル不足時) | 優先的に人手ラベル付けする “代表クラスター” 選定 |

6. 推薦・パーソナライズ

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| ユーザー行動特徴(閲覧ジャンル分布、滞在時間) | k 個のユーザープロフィール類型 → コールドスタート推薦 |

| アイテム特徴ベクトル(コンテンツ埋め込み) | 類似アイテムクラスタの “代表” を使い探索空間を縮小 |

7. IoT / センサ・製造

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| 機械振動スペクトルの特徴量クラスタ | 稼働モード(通常運転、低負荷、高負荷)区別 → 異常検知基準 |

| 電力消費パターン(1 日の 24h プロファイル) | 消費行動タイプ別の需要予測モデル分岐 |

| 製造ライン品質検査の寸法データ | 正常品クラスタ中心 → 外れた個体を二次検査へ |

8. 交通・地理情報

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| GPS 移動軌跡から抽出した “滞在地点” をクラスタ | 代表的滞在場所(自宅/職場/店舗群)の自動識別 |

| 都市内タクシー乗車地点(緯度経度→埋め込み) | 需要ホットスポット分類 → 配車最適化 |

| 気象観測局の長期統計値 | 類似気候ゾーン分け(中規模地域分類) |

9. 教育・eラーニング

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| 学習ログ(解答時間、復習間隔、正答率推移) | 学習行動タイプ(集中型・こつこつ型)で介入策差別化 |

| コース受講者の課題提出遅延パターン | リスククラスターを早期アラート |

10. サイバーセキュリティ

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| ネットワークフローの統計特徴(バイト数、方向比率) | “通常” の通信タイプ群を定義 → 新種挙動を外れとして監視 |

| ログイン時刻×IP 地理情報 | 典型ログインパターン群 → 異常シーケンス検出 |

11. SNS / 行動解析

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| ユーザーの投稿頻度・反応率・活動時間帯 | アクティビティ類型(夜型拡散型など)把握 |

| フォロー関係を埋め込み(node2vec など)後クラスタ | コミュニティ抽出(ラベル無しの “興味圏” 推定) |

12. サプライチェーン・オペレーション

| 具体例 | 目的 |

|---|---|

| SKU の需要時系列から特徴(季節性指標、変動係数)抽出 | 類似需要パターンごとに在庫戦略を分岐 |

| 納期遅延やリードタイム統計 | “安定”“揺らぎ” サプライヤ群を分類 |

なぜ “k‑means がまず試される” のか(共通理由)

- 高速:大規模データでとりあえず構造をざっくり見る初手。

- 結果が説明しやすい:各クラスタ中心=“典型的プロファイル” として共有しやすい。

- 後工程に使い回しやすい:圧縮(代表点)、初期ラベル、特徴エンコード(距離を新特徴に)など応用が広い。

- 実装・運用が単純:パラメータは基本 k と初期化回数くらい。

超短い要約

顧客分け・患者サブタイプ・センサ稼働モード・画像/テキストの代表パターン抽出・需要/行動タイプ分類 といった “似たものをまとめて代表を得たい” ほとんどの初期探索場面でまず k‑means が叩かれる。

kはどうやって決めるのか

自分:k-means法(クラスタリング)って、kは自分で指定するんだっけ?いくつのクラスタに分かれるかわからない場合の手法は何?

ChatGPT 3o:

はい。

1. k‑means 法について

k‑means は「データを ちょうど k 個 のクラスタに分ける」ことを前提にした手法です。したがって k はユーザがあらかじめ決めて入力 します。k を変えると結果も変わるため、適切な k を選ぶ工夫が必要になります。

2. k を事前に知らない場合の代表的アプローチ

| アプローチ | 概要 | 長所 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|

| (A) 評価指標を用いて k を後から選ぶ | k を 1, 2, … と変えてクラスタリングを繰り返し、以下のような指標が最適化される k を選ぶ | 実装が容易(k‑means をそのまま使える) | 「最適 k」が必ずしも明確に現れないデータもある |

| • エルボー法 | SSE(クラスタ内平方和誤差)の減りが鈍化する点を探す | 直感的 | 目視判断なので曖昧さが残る |

| • シルエット係数 | 各点が同クラスタにどれだけ適合しているかを −1〜1 で評価 | ノイズに比較的強い | 高次元・大規模データでは計算コスト増 |

| • Gap Statistic | SSE を無作為分布の期待値と比較 | 理論的裏付けがある | 実装がやや手間 |

| (B) k を要しないクラスタリング手法を選ぶ | アルゴリズム自体がクラスタ数を推定、または“しきい値”で決まる | k の指定が不要 | 代わりに他のハイパーパラメータが必要なことが多い |

| • DBSCAN / OPTICS | 密度が高い領域をクラスタとみなし、孤立点を外れ値と扱う | 形状が非球面でも OK・外れ値検出可 | ε(近傍半径)と minPts の調整が鍵 |

| • Mean‑Shift | カーネル密度推定でモード(ピーク)を検出 | k 不要・パラメータは帯域幅のみ | 高次元・大規模データで計算量大 |

| • 階層的クラスタリング(凝集 / 分割) | デンドログラムを任意の高さでカット | 途中経過の可視化が容易 | 距離尺度の選択で結果が大きく変わる |

| • Affinity Propagation | “代表点” を競合的に選びクラスタ生成 | k 不要 | 収束しない場合がある・計算コスト高 |

| (C) モデルベース・ベイズ的手法 | データ生成モデルと尤度(または事前分布)に基づきクラスタ数を推定 | 統計的厳密性 | 計算が重い・実装複雑 |

| • Gaussian Mixture Model+情報量規準(AIC/BIC) | k を変えて推定→最小 AIC/BIC を選択 | GMM が分布仮定に合わないと不適 | |

| • Dirichlet Process GMM(非パラメトリック) | k→∞ の極限で自動的に有限個に収束 | 完全に k 不要 | ハイパーパラメータと MCMC/VI の収束管理 |

3. 実務的な選択ガイド

- 計算コスト・スケールが最優先 ―― 大規模・高次元データなら

- k‑means+シルエット or エルボー で素早く試行

- 複雑な形状/外れ値の影響が大きい ―― 非線形クラスタを想定するなら

- DBSCAN / OPTICS / Mean‑Shift

- 確率モデルで不確実性も評価したい ―― 統計的厳密性が必要なら

- GMM+BIC / Dirichlet Process GMM

- クラスタ間・階層構造を可視化したい ――

- 階層的クラスタリングでデンドログラムを利用

まとめ

- k‑means は「クラスタ数を決め打ちする」アルゴリズム であり、未知の場合は k を評価指標で調整 するか、k 不要のクラスタリング手法 を採用します。

- データの規模・形状・目的(解釈重視か高速性重視か)に応じて手法を選択し、必要に応じてハイパーパラメータを交差検証すると、より頑健なクラスタ分割が得られます。

自分:k=3以上の値を決めているのに、2群になるということはある?ま、データがそもそも2群だったら、そうなるよね?

ChatGPT 3o:

結論から言うと 「名目上は k 個のクラスタが出来る」 のが k‑means の仕様ですが,

実質的に 2 群しか存在しないように見える ケースは珍しくありません。原因はおおむね次の3つです。

1. 「空クラスタ」問題と実装の挙動

- k‑means の反復過程では,あるステップで どのデータ点も割り当てられない重心(=空クラスタ) が生じることがあります。

- 多くのライブラリ(scikit‑learn, MATLAB など)は 空になった重心をランダム再初期化 して反復を続行する設計なので,最終的には 必ず k 個のラベル が返ります。

- ただし再初期化後も収束時に 2 個の重心がほぼ同じ位置に落ち着くことがあり,結果として「実質 2 群」のように見える場合があります。

ポイント:実装が「空クラスタをどう扱うか」で

- 厳密に k 個 に拘束する(通常のライブラリ)

- 空クラスタを許容しそのまま終了(オリジナル実装や学習用コード)

の2タイプがあり,後者だとラベルが2つしか残らないことも起こり得ます。

2. データ分布が本当に 2 群しかない

- ご指摘のとおり,真の構造が 2 群 しかなければ,k>2 にしても 余計な重心が同じ群内で分裂 するだけです。

- その場合,エルボー法やシルエット係数で 「k=2 で最適」 というシグナルが出るのが普通です。

3. 対称配置や重心の初期化で“重複”解に落ちる

- データが左右対称・環状などの場合や,k‑means++ の初期化で たまたま近接した重心が選ばれる と,

2 つの重心がほぼ同一点に収束 → 実質 1 群扱いになることがあります。 - これを避けるには

- 複数回(n_init を増やす) 走らせて最良解を選ぶ

- PCA による次元削減後にクラスタリング

- DBSCAN など k 不要の手法で“地ならし”してから k‑means を適用

といった工夫が有効です。

まとめ

- 理屈上 k‑means は k 個の重心を返すが,

- ライブラリの再初期化で「ラベルは k,実質は 2 群」

- 再初期化しない実装で「ラベル自体が 2 つ」

という両パターンが起こり得る。

- 真のクラスタ数が 2 しかないと判断されるなら,評価指標を用いて k=2 に戻すか,クラスタ数を自動推定する DBSCAN・GMM+ BIC などに切り替えるのが常道です。

自分:k-means clusteringのデモを頂戴。自分で走らせたいから。

ChatGPT 3o:

使い方メモ

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| ① 依存関係 | pip install scikit-learn matplotlib |

| ② k の変更 | k = <好きな値> で何度でも試行 |

| ③ データ差し替え | X を自前データ(NumPy 配列/Pandas DataFrame)に置換 |

| ④ 評価指標 | silhouette_score のほか、エルボー法用に SSE(kmeans.inertia_)も取得可 |

| ⑤ 再現性 | random_state を固定すると毎回同じ初期化で比較しやすい |

-

n_init=10は初期重心を 10 回ランダムに振り直し、最良解を採用する安全策です。 -

k を 1~10 までループ → silhouette 係数または SSE をプロットすれば エルボー法/シルエット分析 の定型グラフが作れます。

-

真のクラスタ形状が非球面・密度不均一なら、DBSCAN や 階層クラスタリング と比較してみると理解が深まります。

お好みに応じて拡張してみてください。Happy clustering!

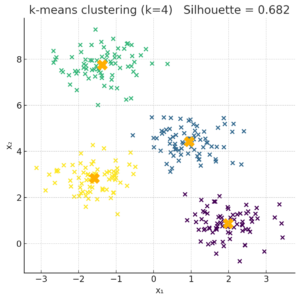

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import make_blobs

from sklearn.cluster import KMeans

from sklearn.metrics import silhouette_score

# ---- 1. サンプルデータ生成(今回の例は 4 つの真クラスタ) ----

X, y_true = make_blobs(n_samples=300,

centers=4,

cluster_std=0.60,

random_state=0)

# ---- 2. k‑means 実行 ----

k = 4 # ★← ここを書き換えてクラスタ数を試行

kmeans = KMeans(n_clusters=k, n_init=10, random_state=0)

labels = kmeans.fit_predict(X)

centers = kmeans.cluster_centers_

# ---- 3. 妥当性指標(シルエット係数) ----

sil = silhouette_score(X, labels)

# ---- 4. 可視化 ----

plt.figure(figsize=(6, 6))

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=labels, s=30) # データ点

plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1],

s=200, marker="X") # クラスタ中心

plt.title(f"k‑means clustering (k={k}) "

f"Silhouette = {sil:.3f}")

plt.xlabel("x₁")

plt.ylabel("x₂")

plt.tight_layout()

plt.show()

# ---- 5. 中心座標の確認 ----

print("Cluster centers:\n", centers)

そもそもkはどうやって決めるのか?

クラスタの数kは自明ではないでしょうし、目で見てあきらかに2つとか3つだったとしても、客観的にその妥当性を示さないと論文にしづらいでしょう。kはいくつが最適なのかを客観的に決める方法として、エルボー法やシルエット法といったものがあるそうです。

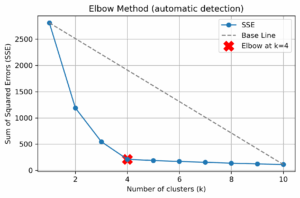

エルボー法で最適なkを決める

客観的なエルボーの検出法:2次元ベクトル間の角度(Kneedleアルゴリズムの簡易版)

手順:

-

始点(k=1)と終点(k=max)を結ぶ直線を作成

-

各点(k, SSE)からこの直線への垂直距離を計算

-

最大距離の点が「肘」(=最も曲がっている点)

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import make_blobs

from sklearn.cluster import KMeans

# サンプルデータ生成

X, y_true = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.60, random_state=0)

# SSE計算

sse = []

K_range = range(1, 11)

for k in K_range:

kmeans = KMeans(n_clusters=k, n_init=10, random_state=0)

kmeans.fit(X)

sse.append(kmeans.inertia_)

# ---- 肘の自動検出アルゴリズム ----

# 線分の始点と終点

x = np.array(list(K_range))

y = np.array(sse)

point1 = np.array([x[0], y[0]])

point2 = np.array([x[-1], y[-1]])

# 各点と直線 point1-point2 の距離を求める

def distance_to_line(point, line_start, line_end):

return np.abs(np.cross(line_end - line_start, line_start - point)) / np.linalg.norm(line_end - line_start)

distances = [distance_to_line(np.array([x[i], y[i]]), point1, point2) for i in range(len(x))]

elbow_k = x[np.argmax(distances)]

# ---- プロット ----

plt.figure(figsize=(6, 4))

plt.plot(x, y, marker='o', label='SSE')

plt.plot([point1[0], point2[0]], [point1[1], point2[1]], '--', color='gray', label='Base Line')

plt.scatter(elbow_k, sse[elbow_k - 1], s=200, color='red', marker='X', label=f"Elbow at k={elbow_k}")

plt.title('Elbow Method (automatic detection)')

plt.xlabel('Number of clusters (k)')

plt.ylabel('Sum of Squared Errors (SSE)')

plt.legend()

plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()

print(f"エルボー法で推定される最適なクラスタ数: k = {elbow_k}")

上のコードの実行結果

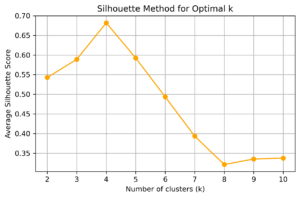

シルエット法で最適なkを決める

シルエット法(Silhouette Method) 目的:クラスタ数 k を変化させて、シルエット係数の平均値をプロット。値が高いほどクラスタ分けの良さが示される。

silhouette_avgs = []

K_range = range(2, 11) # Silhouetteはk=2以上で意味あり

for k in K_range:

kmeans = KMeans(n_clusters=k, n_init=10, random_state=0)

labels = kmeans.fit_predict(X)

sil = silhouette_score(X, labels)

silhouette_avgs.append(sil)

# プロット

plt.figure(figsize=(6, 4))

plt.plot(K_range, silhouette_avgs, marker='o', color='orange')

plt.title('Silhouette Method for Optimal k')

plt.xlabel('Number of clusters (k)')

plt.ylabel('Average Silhouette Score')

plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()

結果

エルボー法とシルエット法のどちらを使うべきか

シルエット法とエルボー法はどちらもクラスタ数

の最適値を決めるためのクラスタリング妥当性指標ですが、それぞれに特徴・長所・限界があります。以下に比較と使い分けをわかりやすく整理します。

🧭【要約】使い分けのガイドライン

| 観点 | エルボー法 | シルエット法 |

|---|---|---|

| 基準 | クラスタ内誤差(SSE) | クラスタの分離と密度 |

| 出力 |

によるSSEの変化 |

各

に対するスコア(-1〜+1) |

| 最適な

の指標 |

SSEが急に下がらなくなる「肘」 | シルエットスコアが最大の

|

| クラスタの形状への感度 | 球状クラスタに強い(KMeans向き) | 非球状・異なる密度にもある程度対応 |

| 計算コスト | 低い | 高い(すべての点の距離を計算) |

| 明確さ | エルボーが不明瞭な場合もある | より明確なピークが出やすい |

| 実務での使い方 | 初期の探索に向く | 最終判断や評価に向く |

🔍 エルボー法の特徴

- **SSE(クラスタ内平方和誤差)**がどれだけ減るかを見て、

- 減少が鈍る「肘(elbow)」が最適なクラスタ数の候補。

- KMeans向けに設計された理論で、クラスタが球状に分布する場合に有効。

- ただし、「肘」がはっきりしないデータでは使いにくい。

✔ 向いているケース:

- 高速におおまかな候補を探したい

- 明らかにクラスタが分かれている(球状)場合

🔍 シルエット法の特徴

- 各点の「クラスタ内の凝集度」と「他クラスタとの分離度」を評価。

- スコアが高いほどよいクラスタ分け(最大値が最適k)。

- 計算に時間がかかるが、分離が良く、クラスタの一貫性が高いkを推定できる。

✔ 向いているケース:

- 精度重視のとき(論文や実用システム)

- クラスタ形状が不均一/非球状な可能性があるとき

- クラスタ数を細かく調べたいとき

🎯 具体的な使い方(併用がベスト)

- エルボー法で、SSEが急減しなくなる「候補の範囲(例:3〜6)」を絞る

- シルエット法で、その中から最もスコアが高い

を選ぶ

🧠 補足:他の方法と併用

- Gap Statistic(ギャップ統計量):統計的に有意な

を推定

- Calinski-Harabaszスコア:クラスタ間とクラスタ内分散の比

- Davies-Bouldin指標:小さいほど良いクラスタ分け(分離 + 凝集)

✅ 結論:どちらを使うか?

- 手軽におおまかな目安を得たい → エルボー法

- 明確な評価と最適解が欲しい → シルエット法

- クラスタ数に強い確信を持ちたい → 両方使う

(ChatGPT 3o)

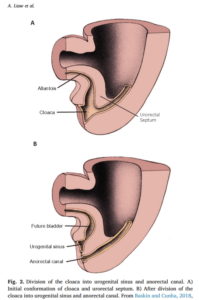

Differentiation 103 (2018) 66–73

Differentiation 103 (2018) 66–73 図引用元:Singh, Vishram. Textbook of Clinical Embryology, 3rd Edition

図引用元:Singh, Vishram. Textbook of Clinical Embryology, 3rd Edition