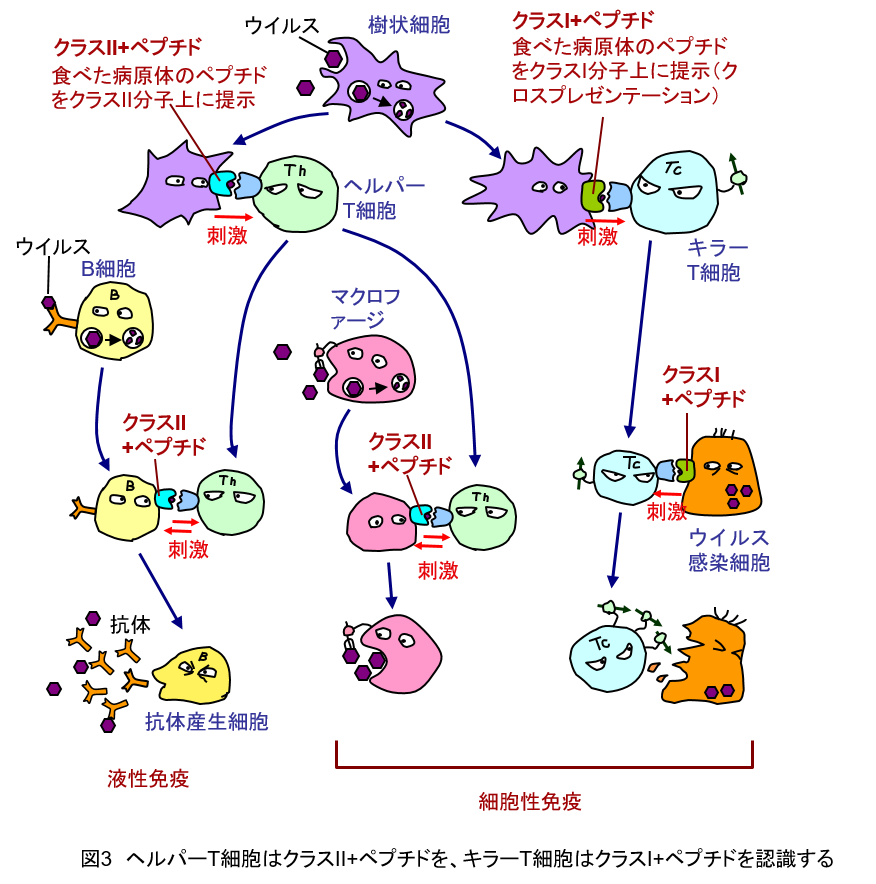

免疫の働きを勉強していると、キラーT細胞は抗原提示を行う樹状細胞により活性化されて、おなじ抗原提示を行うウイルス感染細胞を殺すと説明されています。

図は、リンク先で拡大してごらんください。https://www.covid19-taskforce.jp/opened/immune-response2/

図は、リンク先で拡大してごらんください。https://www.covid19-taskforce.jp/opened/immune-response2/

そこでふと疑問に思ったのですが、キラーT細胞を活性化してくれたその樹状細胞も当然、その抗原提示をしているわけだから、キラーT細胞が殺すべき対象としてみなされないのでしょうか。不思議に思ったのでGeminiに訊いてみました。

Geminiの回答:

キラーT細胞が、抗原提示の「先生役」である樹状細胞を攻撃せず、「敵」であるウイルス感染細胞だけを攻撃できるのは、主に以下の2つの理由によります。

1. 免疫の「ブレーキ役」が働くから

キラーT細胞(CTL)が標的を攻撃するかどうかは、単純な抗原の認識(アクセル)だけでなく、**抑制性シグナル(ブレーキ)**の有無によっても厳密に調節されています。

- 樹状細胞(先生役):ナイーブT細胞を活性化させる際には、抗原提示(MHCクラスI)と同時に共刺激分子(CD80/86など、「アクセル」役)を提示します。しかし、樹状細胞は同時にPD-L1のような「ブレーキ」役の分子も発現しています。活性化されたキラーT細胞は、このブレーキを受け取るための受容体(PD-1)を持っています。そのため、活性化キラーT細胞が樹状細胞に出会うと、PD-1とPD-L1が結合し、キラーT細胞の攻撃機能に強いブレーキがかかります。

- ウイルス感染細胞(敵):MHCクラスIによる抗原提示は行いますが、通常、「アクセル」役の共刺激分子や、「ブレーキ」役のPD-L1などを発現していません。活性化済みのキラーT細胞は、感染細胞を殺すのに「アクセル(共刺激)」は必要としません。抗原の認識(MHC-I)さえあれば攻撃できます。そして、感染細胞には「ブレーキ(PD-L1)」がないため、キラーT細胞は容赦なく攻撃を実行します。

2. 樹状細胞自身が「防御服」を着ているから

樹状細胞は、キラーT細胞が使う主要な攻撃手段(殺傷物質)に対して、特別な防御機構を持っています。

キラーT細胞は、標的細胞にグランザイムBという強力なタンパク質分解酵素を注入して、細胞死(アポトーシス)を引き起こします。

樹状細胞は、このグランザイムBを無力化する阻害タンパク質(Serpin B9 / PI-9 と呼ばれます)を細胞内に高濃度で持っています。たとえキラーT細胞からグランザイムBを撃ち込まれても、この「防御服」によって無効化されてしまうため、殺されにくいのです。

まとめ

樹状細胞は、キラーT細胞を活性化させる「司令塔」であると同時に、免疫が暴走しないよう「ブレーキ」をかけたり、自身が攻撃されないよう「防御」したりする、非常に高度な機能を持った細胞です。

この巧妙な使い分けによって、キラーT細胞は「先生(樹状細胞)」を誤って殺すことなく、「敵(感染細胞)」だけを効率よく排除できるのです。

以上、Geminiの回答でした。こんな巧妙な仕組みがあったとは、驚きです。しかし、ここでまた新たな疑問が湧きました。

疑問:ウイルスを貪食する樹状細胞はウイルスに感染させられることはないの?

Geminiの回答:

非常に鋭いご指摘です。

結論から言うと、はい、感染させられます。

樹状細胞は「ウイルスを貪食(どんしょく)してT細胞に報告するプロ」であると同時に、「ウイルスにとって格好の標的」でもあります。

ウイルスが樹状細胞に入った(食べられた)後、どちらが勝つかは「樹状細胞の防御力」と「ウイルスの感染戦略」の戦い次第です。

樹状細胞の「敗北」パターン

樹状細胞がウイルスを取り込んだ後、免疫がうまく働かない(樹状細胞が負ける)パターンは、主に2つあります。

1. 樹状細胞が「乗っ取られる」パターン (感染成立)

樹状細胞の本来の仕事は、ウイルスを「食べて」「分解」し、その断片を抗原として提示することです。

しかし、一部のウイルス(インフルエンザウイルス、麻疹ウイルスなど)は、樹状細胞に取り込まれた後、分解されるのを免れ(例:エンドソームから脱出する)、樹状細胞の核や細胞質を乗っ取って増殖します。

- 樹状細胞が負けた結果:

- 樹状細胞自身がウイルス工場になってしまいます。

- さらに悪いことに、ウイルスは樹状細胞の「抗原提示機能(MHC分子の発現など)」を妨害することがあります。

- その結果、樹状細胞はT細胞にウイルスの情報をうまく伝えられなくなり、免疫応答全体が遅れてしまいます。

2. 樹状細胞が「利用される」パターン (トロイの木馬戦略)

これが最も巧妙な戦略で、HIV(エイズウイルス)や水痘・帯状疱疹ウイルス、デングウイルスなどがこの手口を使います。

- ウイルスの戦略(トロイの木馬):

- ウイルスは、皮膚や粘膜にいる未熟な樹状細胞にわざと取り込まれます。

- 樹状細胞は「異物発見!」と認識し、リンパ節(T細胞がたくさん集まっている場所)へと移動を開始します。

- ウイルスは樹状細胞の中で「分解されずに」潜んだまま、樹状細胞の移動能力をタダ乗りします。

- 樹状細胞がリンパ節に到着すると、ウイルスはT細胞に接触します。

- ウイルスは樹状細胞からT細胞へと直接乗り移り(トランス感染)、免疫システムの中心部で爆発的に感染を広げます。

このように、樹状細胞はウイルスにとって「感染を広げるための便利なタクシー(トロイの木馬)」として利用されてしまうことがあるのです。

まとめ

樹状細胞は、ウイルスを貪食した後、細胞内で「ウイルスを分解して免疫を起動する」か、「ウイルスに感染・利用されて免疫を抑制される」かの戦いを繰り広げています。

どちらが勝つかによって、感染がすぐに収束する(免疫の勝利)か、あるいは感染が拡大する(ウイルスの勝利)かが決まるのです。

疑問:樹状細胞はキラーT細胞に殺されないための防御機構を持っているわけだから、ウイルスに感染した樹状細胞は他からは殺されないってことになってしまうよね?それって、免疫系による防御の「穴」じゃない?

Gemini:

その通りです。まさにご指摘の通り、それは免疫システムにおける重大な「穴(弱点)」であり、多くのウイルスがまさにその穴を狙って進化してきました。

樹状細胞がキラーT細胞(CTL)に殺されにくいという性質は、普段は免疫の暴走を防ぐために重要ですが、ひとたびウイルスに乗っ取られると、「CTLに攻撃されない、安全なウイルスの増殖工場」(=隠れ蓑)になってしまう危険性をはらんでいます。

免疫系は「穴」をどう埋めているか?

もちろん、免疫系もこの「穴」を放置しているわけではありません。キラーT細胞が効きにくい相手(感染した樹状細胞)に対しては、別の仕組みで対抗します。

1. 「別の殺し屋」NK細胞の出動

免疫系にはキラーT細胞とは別の殺し屋、NK(ナチュラルキラー)細胞がいます。

- キラーT細胞 (CTL): 「抗原提示(HLA)をしている感染細胞」を殺す。

- NK細胞: 「抗原提示(HLA)を**“していない”**怪しい細胞」を殺す。

ウイルスに感染した細胞(樹状細胞含む)は、キラーT細胞から逃れるために、しばしばHLA分子を細胞表面から隠します。

キラーT細胞は「目印(HLA)がない」と攻撃できませんが、NK細胞は逆に「目印を隠すヤツは怪しい!」と判断して、その細胞を攻撃します。

2. ウイルス警報 (インターフェロン) の発令

樹状細胞は、たとえ自身が感染しても、ただではやられません。特に「形質細胞様樹状細胞 (pDC)」というタイプの樹状細胞は、ウイルスに感染すると、最強の抗ウイルス物質である「I型インターフェロン(IFN-I)」を大量に放出します。

これは「警報」として以下の強力な効果を発揮します。

- 自分自身: 樹状細胞内のウイルスの増殖を強力に抑制します(自衛)。

- 周囲の細胞: まだ感染していない周囲の細胞に「防御態勢に入れ!」と伝え、ウイルスが感染しにくい状態にします。

- 他の免疫細胞: NK細胞やキラーT細胞を強力に活性化させ、「敵がいるぞ!」と呼び寄せます。

3. 「自爆」による封じ込め (アポトーシス)

樹状細胞も、ウイルス感染のストレスが一定レベルを超えると、プログラム細胞死(アポトーシス)を起こして自爆することがあります。これは、ウイルスを内部に封じ込めたまま死ぬことで、ウイルスが外に拡散するのを防ぐ最終手段です。

まとめ

キラーT細胞が樹状細胞を攻撃しにくいのは事実であり、ウイルスはそこを弱点として利用します(例:HIVの「トロイの木馬」戦略)。

しかし、免疫系は「キラーT細胞がダメならNK細胞」「細胞がダメならインターフェロン(警報)」というように、多層的な防御ネットワークを張ることで、その「穴」をカバーし、システム全体としてウイルスに対抗しているのです。