自分は若いときは普通に牛乳を飲めていたのですが、中年の時期以降、乳糖の分解酵素がなくなったせいか、牛乳をコップに半分以上飲んだときはおなかがゴロゴロしてしまうようになりました。シリアルに牛乳をかけて食べたりするのが好きだったので残念です。牛乳を飲みすぎるとお腹がゴロゴロする理由、牛乳を多量に飲むとさらには下痢にまでなってしまうのは何故かというと、複数の理由があるようです。

牛乳を飲みすぎるとお腹がゴロゴロする現象は、主に以下の物理化学的要因によって説明できます:

乳糖不耐症

牛乳には乳糖という糖が含まれています。乳糖不耐症の人は、乳糖を分解する酵素であるラクターゼが不足しているため、乳糖を消化できません。多くの成人は、乳糖を分解する酵素であるラクターゼの活性が低下しています。そのため、消化されない乳糖が大腸に到達します.消化されない乳糖は小腸から大腸に移動し、そこで腸内細菌によって発酵されます。この過程でガス(主に水素、メタン、二酸化炭素)が生成され、腹部膨満感やガスが溜まる原因となりますこのガスが腸内に溜まることで、腹部膨満感やゴロゴロとした音が発生します。

浸透圧の影響

消化されない乳糖は大腸に水を引き寄せる浸透圧効果を持ちます。これにより、大腸内の水分量が増加し、下痢を引き起こすことがあります。この現象は、乳糖が腸内で高い浸透圧を持つために起こります。水分が腸内に引き込まれることで、腸の内容物が希釈され、腸の運動が活発になり、結果として腹痛や下痢が生じます。

参考文献

Consensusで質問したときに返ってきた文献です。

- Shrestha, A., Samuelsson, L., Sharma, P., Day, L., Cameron-Smith, D., & Milan, A. (2021). Comparing Response of Sheep and Cow Milk on Acute Digestive Comfort and Lactose Malabsorption: A Randomized Controlled Trial in Female Dairy Avoiders. Frontiers in Nutrition, 8. https://doi.org/10.3389/fnut.2021.603816. 羊乳は摂取後に消化不良症状を増加させることはありませんが、乳糖含有量が低いため呼気中の H2 反応が減少する可能性があります。

- Suarez, F., Savalano, D., & Levitt, M. (1995). A comparison of symptoms after the consumption of milk or lactose-hydrolyzed milk by people with self-reported severe lactose intolerance.. The New England journal of medicine, 333 1, 1-4 . https://doi.org/10.1097/00042737-199510000-00027. 重度の乳糖不耐症の人は、乳糖の摂取量を1日240ml以下に制限すると、乳糖消化補助剤の使用が不要となり、腹部の症状を乳糖不耐症と誤認することがあります。

- Turpeinen, A., Kautiainen, H., Tikkanen, M., Sibakov, T., Tossavainen, O., & Myllyluoma, E. (2016). Mild protein hydrolysation of lactose-free milk further reduces milk-related gastrointestinal symptoms. Journal of Dairy Research, 83, 256 – 260. https://doi.org/10.1017/S0022029916000066. ラクトースフリーミルクの軽度のタンパク質加水分解により、胃が敏感な成人の胃腸症状が大幅に軽減されますが、腹痛や膨満感には影響しません。

- Louwagie, V. (2019). Lactose intolerance.. JAAPA : official journal of the American Academy of Physician Assistants, 32 11, 49-50 . https://doi.org/10.1097/01.JAA.0000586344.04372.e6. 乳糖不耐症は、牛乳を飲むとガスが出たり、胃痛を引き起こしたりすることがありますが、時間の経過とともに改善する可能性があります。

ChatGPTに訊いてみた。

お腹がゴロゴロする原因、つまり「乳糖不耐症(lactose intolerance)」について、以下のように段階を追って詳しく説明します。

🥛1. 牛乳に含まれるラクトースの濃度

- 牛乳中のラクトース濃度はおよそ 4.5〜5%(w/v)、つまり 100 mL中に約4.5〜5 g 含まれています。

- たとえば200 mL(コップ1杯)で 約9〜10 gのラクトース を摂取することになります。

🧬2. ラクトースの消化・吸収の流れ(正常な場合)

胃では?

- ラクトースは 胃で消化されません。そのまま小腸へ送られます。

小腸(空腸~回腸上部)で?

- 小腸の絨毛にある酵素 ラクターゼ(lactase-phlorizin hydrolase) がラクトースを以下に分解:

- グルコース + ガラクトース

- この2つの単糖は SGLT1(sodium-glucose co-transporter 1) を介して小腸上皮細胞に取り込まれ、血中へ吸収されます。

❌3. 乳糖不耐症の人ではどうなるのか?

主な障害部位:

- 小腸上皮細胞表面のラクターゼ活性が低下している。

- → 「分解」ができない(=ラクトースがそのまま小腸を通過)。

結果として起こる生理的現象:

| 現象 | 原因 | 症状 |

|---|---|---|

| 腸内浸透圧↑ | 分解されないラクトースが腸管内に残る | 水分が引き込まれ、下痢 |

| 細菌による発酵 | ラクトースが大腸で細菌により分解され、ガス(H₂, CH₄, CO₂)産生 | 膨満感、ガス、腹鳴(ゴロゴロ) |

| 酢酸・乳酸生成 | 腸内pH低下、腸の蠕動亢進 | 腹痛、便意 |

🔬4. 胃・腸での濃度推移(モデル)

仮に200 mLの牛乳(ラクトース10 g相当)を摂取した場合の腸内濃度モデル:

| フェーズ | 通常吸収できる人 | 乳糖不耐症の人 |

|---|---|---|

| 胃 | 消化されず、小腸へ | 同左 |

| 小腸(12〜14 mMの濃度) | ほぼ完全に吸収(数十分以内) | 残留し、腸内浸透圧上昇 |

| 回腸末端 | ラクトースなし | 数g程度残存し大腸へ到達 |

| 大腸 | ほぼ影響なし | ガス・有機酸による不快症状発生 |

※1 mmolラクトース=342 mg程度

🧑⚕️5. 乳糖不耐症のタイプ

| タイプ | 説明 | 発症時期 |

|---|---|---|

| 一次性(成人型) | 年齢と共にラクターゼ活性が自然に低下 | 思春期以降 |

| 二次性 | 小腸疾患・感染後に一時的に低下 | どの年齢でも |

| 先天性 | 遺伝的にラクターゼを持たない | 新生児から(極めて稀) |

💡6. 対処法(軽度の場合)

- 少量ずつ摂取(ラクターゼ活性が残っていれば少しずつならOK)

- **低乳糖ミルク(Lactaidなど)**を使う

- ラクターゼ酵素のサプリを併用

- ヨーグルトやチーズなど発酵乳製品ではラクトースが既に一部分解されているため、症状が出にくい

腸内濃度の数値モデル(吸収速度 vs 経口摂取量)簡易シミュレーション

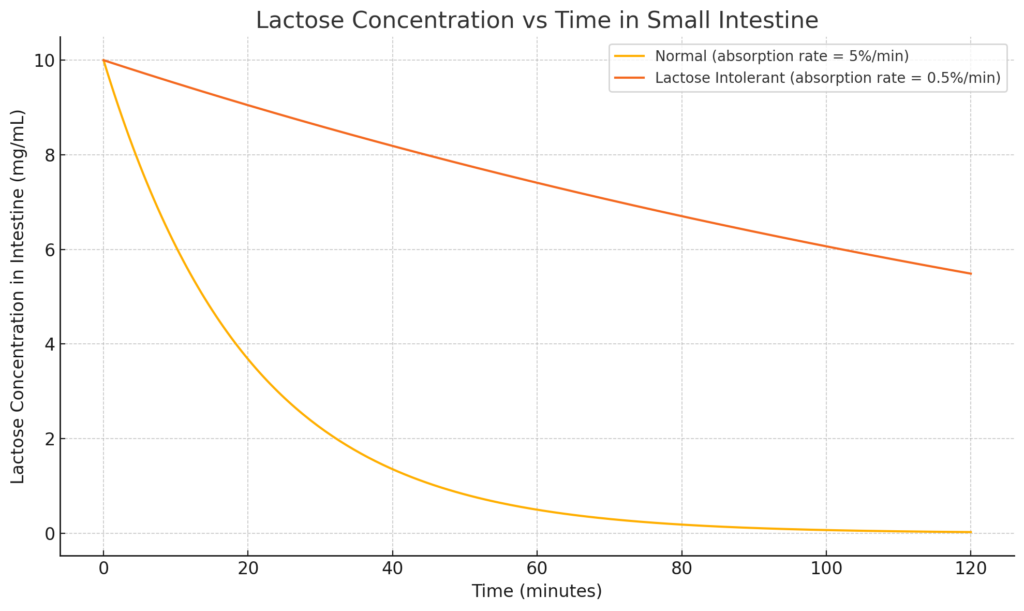

上のグラフは、200 mLの牛乳(ラクトース約10 g相当)を摂取した後の小腸内ラクトース濃度の時間変化を、吸収速度の違い(正常 vs 不耐症)で比較したものです。

🔍 解釈ポイント:

-

青線(Normal):ラクターゼ活性が高く、毎分5%のラクトースを効率的に吸収 → 急激に濃度が下がります。

-

オレンジ線(Intolerant):ラクターゼ活性が低く、吸収が進まず長時間にわたり高濃度が持続 → 腸内浸透圧↑、細菌発酵↑で「ゴロゴロ」。

「ラクトース不耐性」によって大腸で起きる化学反応と、それに伴うガスの生成・下痢の機序・浸透圧の定量的推定を、以下に科学的・定量的にまとめます。

🔬1. ラクトースが分解されないとどうなる?

ラクターゼ欠損では、小腸でラクトースが分解されず、そのまま大腸へ到達します。すると:

✅ 大腸内での反応(腸内細菌による発酵)

腸内細菌(例:大腸菌、ビフィズス菌、クロストリジウムなど)は、ラクトースを解糖系のような代謝経路で分解します。

🔁 代表的な反応式(嫌気的発酵):

1. 乳酸発酵(ビフィズス菌など):

2. 混合酸発酵(大腸菌など):

3. メタン生成(メタン菌が関与):

💨2. 発生するガスの種類と症状

| ガス成分 | 特徴 | 症状への影響 |

|---|---|---|

| 水素(H₂) | 腸内の膨張・腸鳴 | 膨満感・ゴロゴロ音 |

| 二酸化炭素(CO₂) | 膨張性あり | ゲップ・腹部膨満 |

| メタン(CH₄) | 一部の人で生成 | 腸の蠕動抑制(便秘寄り) |

| 硫化水素(H₂S) | 臭気成分 | 放屁の悪臭 |

| 短鎖脂肪酸(乳酸、酢酸など) | 酸性刺激 | 蠕動亢進・便意 |

💧3. 下痢の原因:浸透圧性下痢(osmotic diarrhea)

ラクトースやその発酵産物が腸内に高濃度で残ると、水分が腸管内に引き込まれ、下痢を引き起こします。

📊4. ラクトース不耐性のときの大腸内浸透圧の定量モデル

● ラクトース 10 g(≒ 29.2 mmol)が分解されずに大腸に到達したと仮定:

- 大腸内容量を約500 mLとすると:

- ラクトース自体は二糖類(浸透圧的に1粒子)として作用します。

● 浸透圧の理論計算(van’t Hoffの式):

:浸透圧係数(ラクトースは非電解質なので1)

(体温)

つまり、1100 mmHg以上の浸透圧が腸管内に発生し、水分が一気に引き込まれて水様性下痢が起こるわけです。

※体液の通常浸透圧は約 300 mOsm/L(≒ 0.3 atm)なので、相当な差があることがわかります。

✅まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発酵反応 | ラクトース → H₂, CO₂, 有機酸など |

| 発生ガス | 水素、メタン、二酸化炭素、硫化水素 |

| 症状機序 | ガス→膨満感、浸透圧→下痢 |

| 大腸内ラクトース濃度(例) | 約 58 mmol/L(摂取量に依存) |

| 理論浸透圧 | 約 1100 mmHg → 水分引き込みによる下痢 |

ラクトース(C₁₂H₂₂O₁₁)は炭素・水素・酸素のみからなる硫黄を含まない糖です。それにもかかわらず、ラクトース不耐性で**硫化水素(H₂S)**が発生するのはなぜか?──この疑問は、腸内環境全体の代謝ネットワークを理解する上で非常に重要です。

💡答え:ラクトースが直接 H₂S を出すのではない。だが…

✅1. H₂Sは硫黄を含むアミノ酸の代謝産物

腸内の一部の嫌気性細菌(例:デスルフォビブリオ属 Desulfovibrio)は、次のような硫黄含有アミノ酸を代謝してH₂Sを生成します:

- システイン(Cys)

- **メチオニン(Met)**も代謝されて硫黄を放出します(中間経路は複雑)

🔄2. ラクトースがH₂S生成を間接的に促進するメカニズム

ラクトース不耐性の状況では:

- ラクトースが大腸で未消化のまま残る

- 腸内細菌が活発に発酵を始める(炭素源として利用)

- 細菌全体の代謝活性が上昇(糖を得て増殖する)

- 結果として、同時に存在するタンパク質/アミノ酸由来の物質も細菌が代謝し、

- その副産物としてH₂Sも多く出る

👉 つまり、ラクトース自体はH₂Sを生まず、「腸内細菌の活動を活性化させる」ことによって硫黄含有物質の分解が進み、副次的にH₂Sが出るのです。

🧬3. タンパク質の供給源は?

腸内のタンパク質性基質(=硫黄源)は主に:

- 食事中の未消化タンパク質

- 腸粘膜から剥がれ落ちた上皮細胞

- 腸液中の分泌タンパク質(ムチンなど)

🚽4. 臭い屁の原因の1つがH₂S

- 非常に低濃度(ppm以下)でも強い臭気を持つ

- 臭いが強い屁=H₂Sなどの含硫ガスが豊富な可能性が高い

✅まとめ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ラクトース自体に硫黄はあるか? | ❌ 含まない(C・H・Oのみ) |

| H₂Sの発生源 | システイン・メチオニンなどの硫黄含有アミノ酸の細菌分解 |

| ラクトースとの関係 | ラクトースは腸内細菌の活動を活性化し、H₂S産生も間接的に促進 |

| 臭い屁の化学成分 | H₂S, メルカプタン類(CH₃SHなど) |

下痢が起きるメカニズム

下痢(特に浸透圧性下痢)は、腸内(特に大腸内腔)の浸透圧が高くなりすぎたときに水分が腸管内に引き込まれ、便が液状になることで起こります。

✅ 大腸の正常な浸透圧と水分バランス

🌡 正常な大腸内の浸透圧

- 約290〜300 mOsm/kg(= 血漿浸透圧とほぼ等しい)

- 等張(isoosmotic)が原則

- 水分と電解質は主に小腸で吸収され、大腸では水の再吸収が最優先されるようになっています

💧下痢が起こる基準:浸透圧性下痢の目安

● 浸透圧性下痢(osmotic diarrhea)はいつ起こる?

- 大腸内容物の浸透圧が300 mOsm/kgを超えると、水の再吸収が阻害されて便が軟化

- 350〜400 mOsm/kg程度を超えると、下痢症状が顕著に出現

👇 イメージで言えば:

| 浸透圧 (mOsm/kg) | 腸内の状態 | 臨床所見 |

|---|---|---|

| ~300 | 正常 | 正常便、水分再吸収あり |

| 300〜350 | 軽度上昇 | 軟便、膨満感 |

| 350〜400超 | 明らかに高張 | 水様便(下痢) |

| 500以上 | 強い高張負荷 | 激しい水様下痢、脱水の危険 |

🧪 浸透圧性下痢の診断的指標:便中浸透圧ギャップ

**便中浸透圧ギャップ(osmotic gap)**という考え方があります:

- 正常:50 mOsm/kg 以下(分泌性下痢)

- 高値(>100 mOsm/kg):浸透圧性下痢が示唆される(乳糖不耐性など)

🔬乳糖不耐性での例(定量モデル)

仮にラクトースが未吸収で大腸に10 g(約29 mmol)残った場合:

- 大腸内容量 0.5 L として、

- 29 mmol / 0.5 L = 58 mmol/L(≒ 58 mOsm/kg)

これだけでもギャップを押し上げる上に、有機酸(酢酸、乳酸)や分解物がさらに加わるため、

- 総浸透圧は350〜500 mOsm/kg以上に達する可能性あり

- ⇒ 水分再吸収不能 → 下痢へ

✅ まとめ

| 項目 | 値・状態 |

|---|---|

| 正常な大腸内浸透圧 | 約 290–300 mOsm/kg |

| 下痢が始まる浸透圧 | 350 mOsm/kg 以上(目安) |

| 強い下痢・脱水のリスク | 400–500 mOsm/kg 以上 |

| 浸透圧性下痢の指標 | 便中浸透圧ギャップ > 100 mOsm/kg |