神経板の形成

神経発生の最初の形態的な変化は、神経板の形成です。これはまず神経板になる部分の細胞の形が縦長に伸びるところから始まります。

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/neural-plate

神経誘導におけるBMP阻害とFGFシグナリングの役割

BMP inhibition initiates neural induction via FGF signaling and Zic genes Leslie Marchal, Guillaume Luxardi, Virginie Thomé, and Laurent Kodjabachian kodja@ibdml.univ-mrs.frAuthors Info & Affiliations Edited by Igor B. Dawid, National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, and approved August 19, 2009 October 13, 2009 106 (41) 17437-17442 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0906352106 neural induction is controlled by BMP inhibition, which activates directly, and, via FGF instructive activity, early neural regulators such as Zic genes.

- The response of early neural genes to FGF signaling or inhibition of BMP indicate the absence of a conserved neural induction module Crystal D Rogers 1, George S Ferzli 1, Elena S Casey BMC Dev Biol. 2011 Dec 15;11:74. doi: 10.1186/1471-213X-11-74

- Combinatorial Fgf and Bmp signalling patterns the gastrula ectoderm into prospective neural and epidermal domains Development. 2004 Aug;131(15):3581–3592. doi: 10.1242/dev.01227 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2789263/

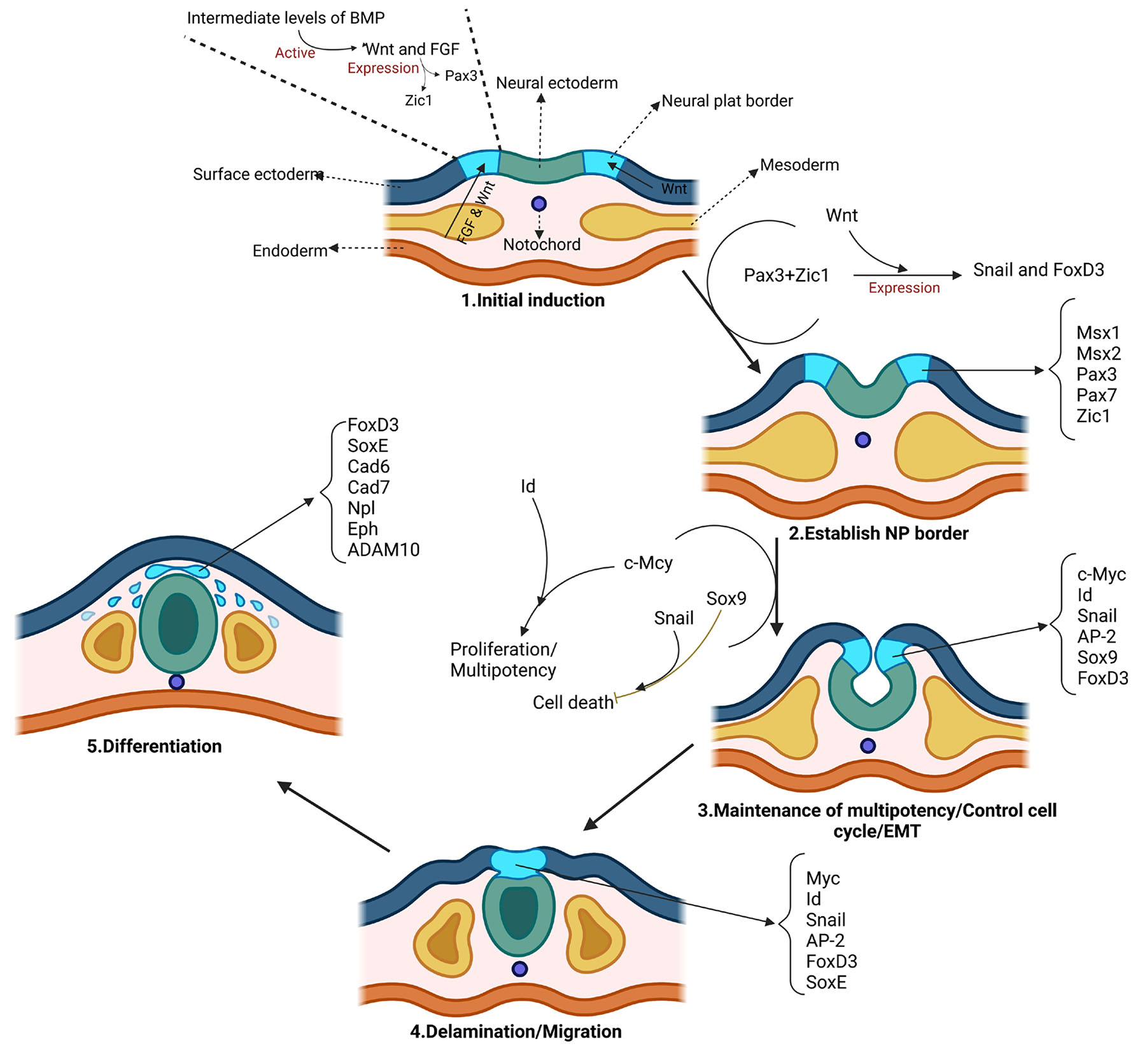

神経板、神経管の形成にかかわるシグナルのまとめ

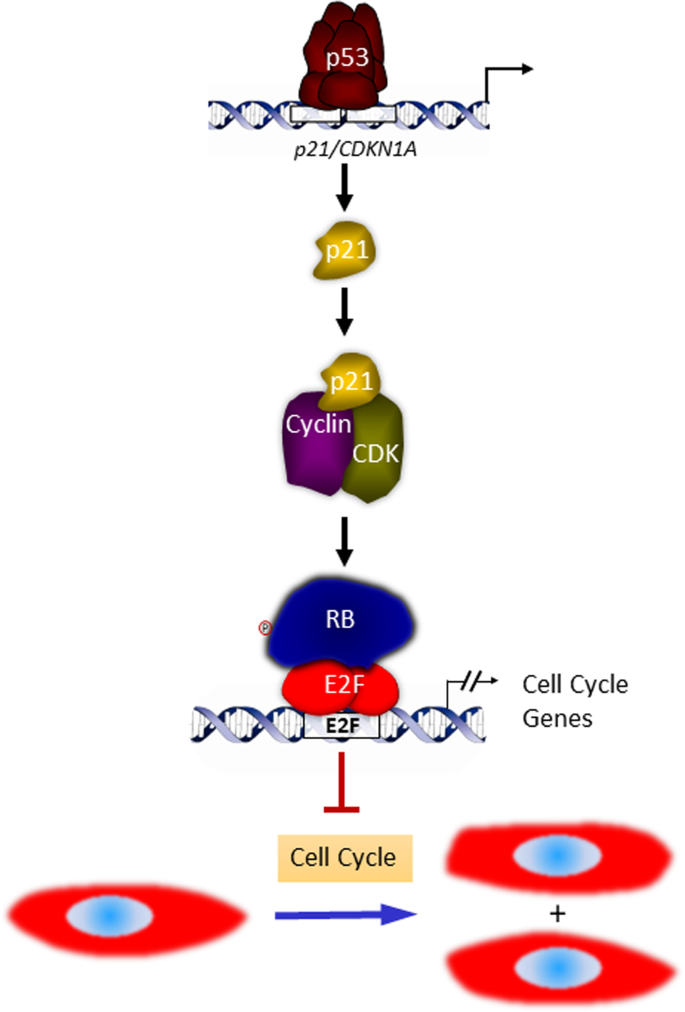

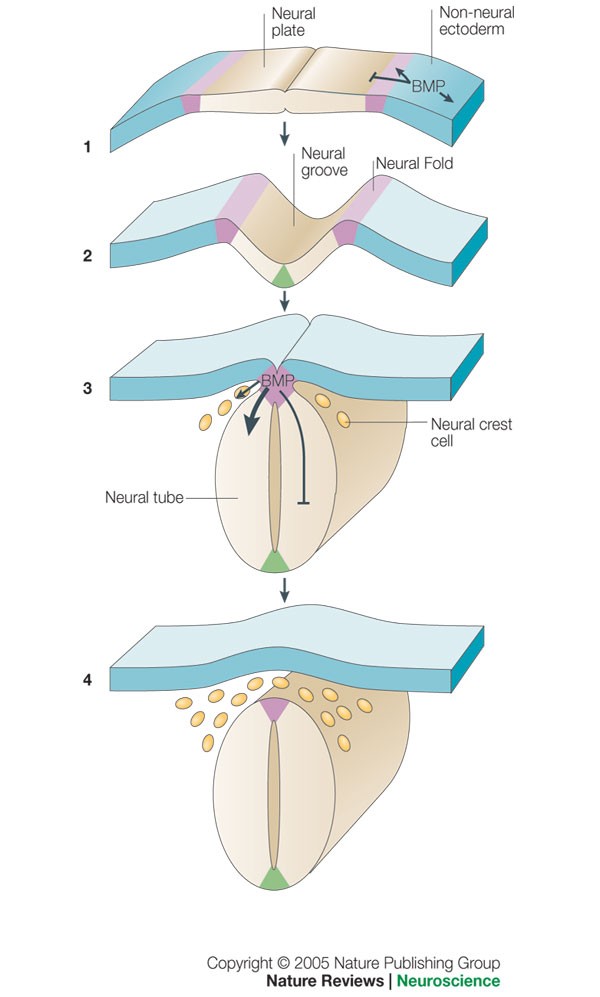

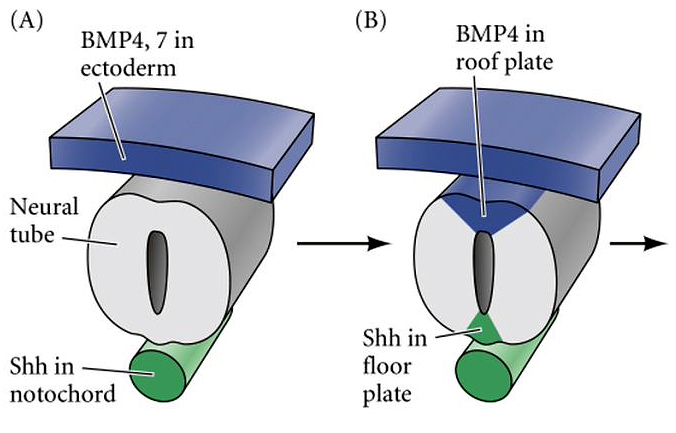

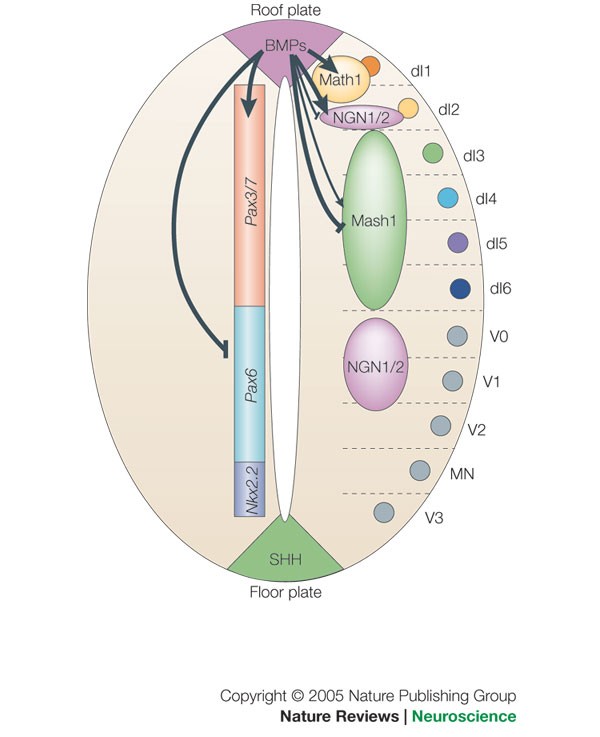

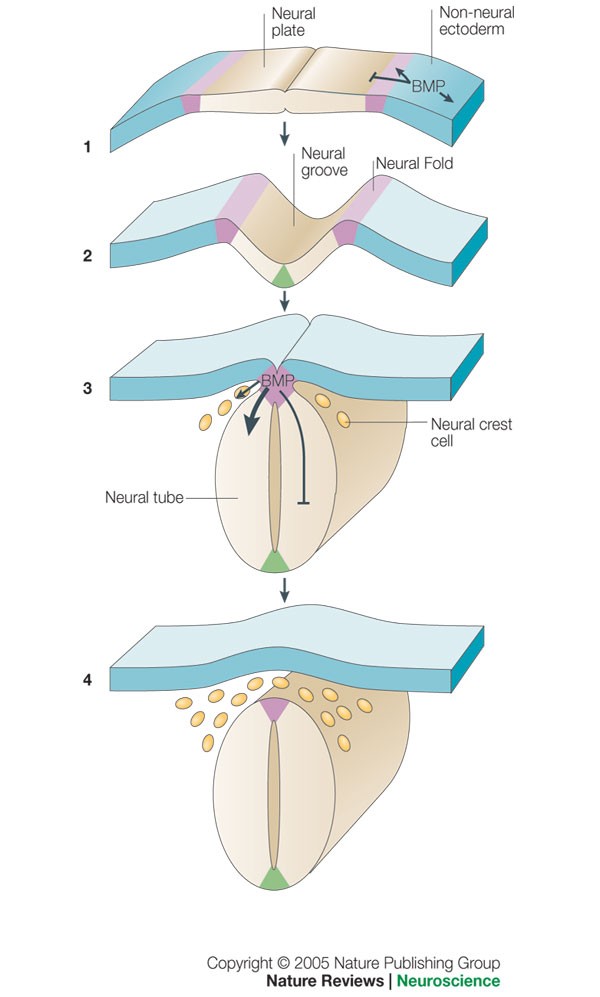

BMPが外胚葉で発現しており、それが外胚葉の細胞が表皮になるシグナルの役割を果たしています。脊索からはBMPの阻害因子であるchordin, nogginなどが分泌されてその部分の運命を神経系にシフトさせます。もともとあるBMPシグナリングを阻害することで神経誘導が生じるというカラクリは予想外のことで驚きでした。脊索はソニックヘッジホッグ(SHH)も分泌しており、それが神経板に働きかけて将来、神経管のFloor Plate(底板)になる部分を分化させます。底板はそれ自身もshhを発現するようになり、周囲の組織の分化にかかわることになります。BMPは、表皮になる部分に発現していて、神経板になる部分は抑制をうけますが、その中間の部分では、「中程度」の強さのシグナルとして働きます。また、神経管の背側の部分「roof plate」がBMPを発現してシグナルとして、神経管の背腹軸方向の細胞のアイデンティティを決定するのに役割を担います。

https://bastiani.biology.utah.edu/courses/3230/db%20lecture/lectures/b15NeuroHH.html

横からくるBMPシグナルおよびその阻害がメインのシグナルだと思います。

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fnrn1805&psig=AOvVaw1efNk1Wo6aPwMkESSqJcz_&ust=1730606329991000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCKDrsKL4vIkDFQAAAAAdAAAAABAE

Bone morphogenetic protein signalling and vertebrate nervous system development 01 December 2005 Aimin Liu & Lee A. Niswander Nature Reviews Neuroscience volume 6, pages945–954 (2005) https://www.nature.com/articles/nrn1805

https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fnrn1805/MediaObjects/41583_2005_Article_BFnrn1805_Fig2_HTML.jpg

FGFやWNTも同様の働きがあるようです。何を図示かは動物種によるかもしれません。レビュー論文ごとに異なる部分があります。

00596-2/asset/21dcc826-cd55-4248-a17e-968b247791b3/main.assets/gr1_lrg.jpg)

Neural Plate Patterning by Secreted Signals Oliver Wessely ∙ E.M De Robertis NEURON Volume 33, Issue 4p489-491February 14, 2002 derobert@hhmi.ucla.edu https://www.cell.com/fulltext/S0896-6273%2802%2900596-2

22.2 Early embryonic development of the nervous system: Formation of the neural tube and neural crest https://embryology.ch/en/organogenesis/nervous-system/early-embryonic-development-of-the-nervous-system/molecular-mechanisms-in-the-early-development-of-cns/dorso-ventral-polarity-of-neural-tube.html?p=2.2

脊索からBMPの阻害因子が分泌されているのかが気になって、それを示した実験データを探してみました。案外見つからないものです。下の論文の図のMとOはそれみたい。

00631-5/asset/3329ee04-8b3c-4804-8945-543f4ce17880/main.assets/gr2.jpg)

Current Biology Volume 12, Issue 1p47-52January 08, 2002 Opponent Activities of Shh and BMP Signaling during Floor Plate Induction In Vivo https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(01)00631-5

- Noggin-mediated antagonism of BMP signaling is required for growth and patterning of the neural tube and somite Jill A. McMahon1, Shinji Takada1,4, Lyle B. Zimmerman3,5, Chen-Ming Fan2, Richard M. Harland3, and Andrew P. McMahon1,6 doi: 10.1101/gad.12.10.1438 Genes & Dev. 1998. 12: 1438-1452

神経板

- https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/neural-plate

神経板の初期分子マーカー

神経板がどのようにして誘導されるかを知るためには、神経板で早い段階で特異的に発現してくる遺伝子が何かを把握するのが重要です。それがわかれば、その遺伝子発現が何によって誘導されたかを考えることができます。

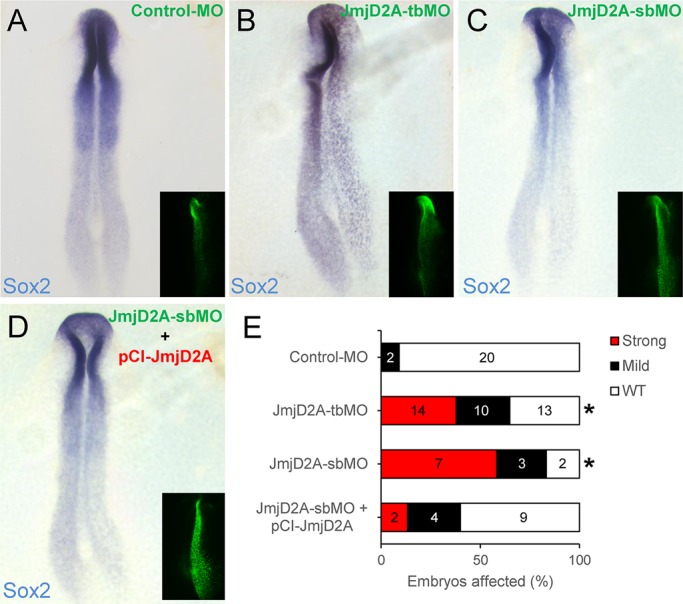

Sox2

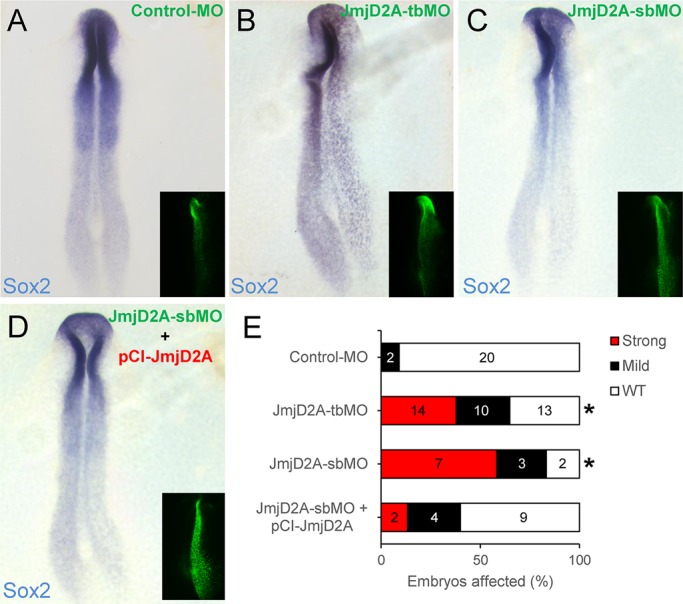

Sox2は、神経板の最も早期の決定的なマーカーであり、神経板のアイデンティティを確立する過程で重要な役割を果たします。

- A Mechanism Regulating the Onset of Sox2 Expression in the Embryonic Neural Plate 神経板の最も初期の決定的なマーカーは転写因子 Sox2 であり、これは ERNI、ジェミニン、BERT、HP1α、HP1β、およびクロマチンリモデリング酵素 Brm 間の相互作用によって制御されます。 PLoS Biology C. Papanayotou et al. 171 Citations 2008

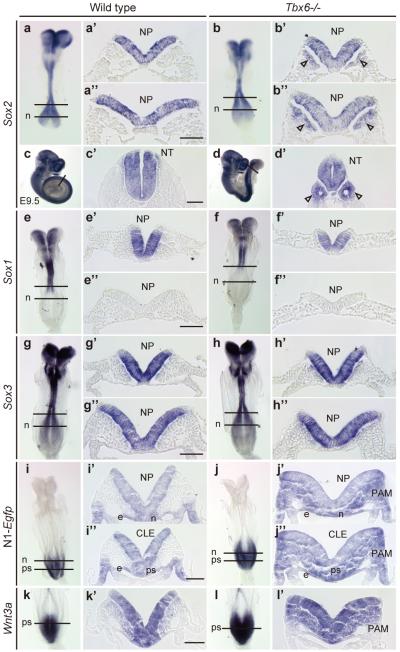

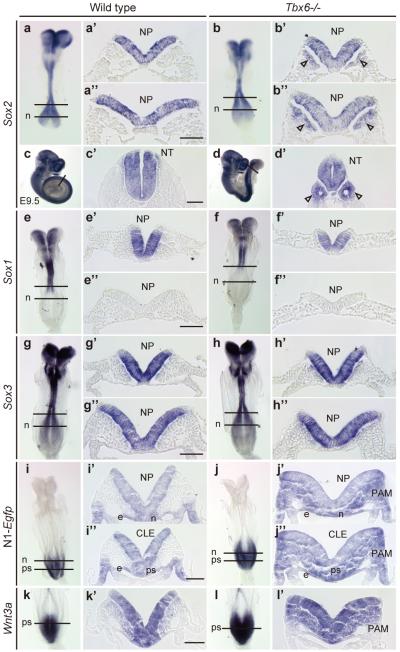

Nature. 2011 Feb 17;470(7334):394–398. doi: 10.1038/nature09729 Tbx6-dependent Sox2 regulation determines neural vs mesodermal fate in axial stem cells

Nature. 2011 Feb 17;470(7334):394–398. doi: 10.1038/nature09729 Tbx6-dependent Sox2 regulation determines neural vs mesodermal fate in axial stem cells

下の論文でSox2の神経板における発現が示されています(in situ ハイブリダイゼーションで転写産物を検出)。パネルAを見ると、通常、Sox2は神経板の前方部分(前脳になる領域)で発現していることがわかります。

Epigenetic activation of Sox2 gene in the developing vertebrate neural plate Mol Biol Cell. 2016 Jun 15;27(12):1921–1927. doi: 10.1091/mbc.E16-01-0042 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4907725/

SOX1

SOX1は、神経運命にコミットした外胚葉細胞で最も早期に発現する転写因子の一つであり、神経板の誘導と一致して発現が開始されます。

- A role for SOX1 in neural determination. SRY に関連する HMG ボックス タンパク質である SOX1 は、神経運命が決定された外胚葉細胞で発現される最も初期の転写因子の 1 つであり、胚の中枢神経系 (CNS) の分裂中の神経前駆細胞を定義します。 Development L. Pevny et al. 496 Citations 1998 https://journals.biologists.com/dev/article/125/10/1967/39814/A-role-for-SOX1-in-neural-determination 図1

Immunohistochemical analysis of SOX1 during mouse and rat embryogenesis. (A) Transverse section through the anterior region of a 7.5 dpc mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural plate. (B) Transverse section through the anterior region of a 2 somite mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural folds. (C) Transverse section through the posterior region of a 10-12 somite mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural tube. (D) Transverse section through the thoracic region of a 20 somite mouse embryo. SOX1 labeling is detected in the early neural tube but is excluded from the ventral midline region of the floor plate (FP, arrow).Sox2 図1aをみるとSOX1が神経板に局在している様子がハッキリとわかります。神経管が形成された時期の図1cでは神経管に特異的に発現しています。

Immunohistochemical analysis of SOX1 during mouse and rat embryogenesis. (A) Transverse section through the anterior region of a 7.5 dpc mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural plate. (B) Transverse section through the anterior region of a 2 somite mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural folds. (C) Transverse section through the posterior region of a 10-12 somite mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural tube. (D) Transverse section through the thoracic region of a 20 somite mouse embryo. SOX1 labeling is detected in the early neural tube but is excluded from the ventral midline region of the floor plate (FP, arrow).Sox2 図1aをみるとSOX1が神経板に局在している様子がハッキリとわかります。神経管が形成された時期の図1cでは神経管に特異的に発現しています。

SOX1遺伝子発現にBMPやFGFが関与するのかconsensus.aiに訊いてみました。BMPで誘導され、FGFで維持されるという回答です。

Inhibition of BMP signaling is sufficient to induce neural markers, including SOX1, in ectodermal explants, suggesting that neural fate is the default state in the ectoderm when BMP signaling is blocked . The use of BMP inhibitors like Noggin and DMH1 can effectively induce SOX1 expression in human-induced pluripotent stem cells (hiPSCs), highlighting the role of BMP antagonists in neural induction .

FGF signaling is necessary for maintaining the early domain of sox gene expression, including SOX1, in neural tissue. Without FGF signaling, this domain can revert to non-neural fates. The combined inhibition of BMP and TGF-β pathways, using small molecule inhibitors, allows for precise regulation of SOX1 expression, which is crucial for proper neural induction and lineage specification.

XASH-3

XASH-3は、神経誘導の非常に早い段階で発現し、神経板の位置を示すマーカーとして機能します。

- XASH-3, a novel Xenopus achaete-scute homolog, provides an early marker of planar neural induction and position along the mediolateral axis of the neural plate. Development K. Zimmerman et al. 134 Citations 1993 https://journals.biologists.com/dev/article/119/1/221/37847/XASH-3-a-novel-Xenopus-achaete-scute-homolog XASH-3 は、アフリカツメガエルの神経板の内外軸に沿った神経誘導と位置の初期マーカーです。

Comparison of XASH3 and N-CAM expression in late-gastrula stage embryos. XASH3 (A,B,C) and N-CAM (D,E) expression in stage 14 embryos was determined by whole-mount in situ hybridization (A,D). Cross-sections of similarly staged embryos are also shown (B,C and E). Open arrow in A indicates XASH3 expression lateral to the neural plate; closed arrow indicates the mediolaterally restricted stripe revealed by crosssection in B, and the arrowhead indicates the transverse ‘eyebrow’ stripe revealed by cross-section in C. In A, anterior is towards 11 o’clock and, in D, it is towards 1 o’clock. Note the restricted expression of XASH3 along the mediolateral axis of the neural plate (B) in comparison to that of N-CAM (E).

Comparison of XASH3 and N-CAM expression in late-gastrula stage embryos. XASH3 (A,B,C) and N-CAM (D,E) expression in stage 14 embryos was determined by whole-mount in situ hybridization (A,D). Cross-sections of similarly staged embryos are also shown (B,C and E). Open arrow in A indicates XASH3 expression lateral to the neural plate; closed arrow indicates the mediolaterally restricted stripe revealed by crosssection in B, and the arrowhead indicates the transverse ‘eyebrow’ stripe revealed by cross-section in C. In A, anterior is towards 11 o’clock and, in D, it is towards 1 o’clock. Note the restricted expression of XASH3 along the mediolateral axis of the neural plate (B) in comparison to that of N-CAM (E).

Gbx2

Gbx2は、神経板の後方化に関与し、神経板のパターン形成において重要な役割を果たします。

- The posteriorizing gene Gbx2 is a direct target of Wnt signalling and the earliest factor in neural crest induction Gbx2 は神経堤誘導における最も初期の因子であり、神経板の後部化に役割を果たします。 Development Bo Li et al. 146 Citations 2009 Info In Vitro Trial Info Highly Cited https://journals.biologists.com/dev/article/136/19/3267/65330/The-posteriorizing-gene-Gbx2-is-a-direct-target-of

Gbx2 is expressed in posterior ectoderm that includes the prospective neural crest. (A-C) Hypothesis of neural crest (NC)induction by the posteriorizing activity of Gbx2. (D-S) In situ hybridization at the indicated stages for the indicated genes. (D-G)Dorsal view, anterior to the top. (H-K) Transverse sections. (L-O) Lateral view, anterior to the left. (P-R) Dorsal view, anterior to the top. Arrowhead,NC; arrow, gap in Gbx2 expression. (S) Detail of the neural fold region in a lateral view, anterior to the top, midline to the right.(T) Summary of Gbx2 and Snail2 expression at stage 16. Anterior to the top, midline to the right. Different tones of purple denote different levels of Gbx2 expression. Blue, NC.

Gbx2 is expressed in posterior ectoderm that includes the prospective neural crest. (A-C) Hypothesis of neural crest (NC)induction by the posteriorizing activity of Gbx2. (D-S) In situ hybridization at the indicated stages for the indicated genes. (D-G)Dorsal view, anterior to the top. (H-K) Transverse sections. (L-O) Lateral view, anterior to the left. (P-R) Dorsal view, anterior to the top. Arrowhead,NC; arrow, gap in Gbx2 expression. (S) Detail of the neural fold region in a lateral view, anterior to the top, midline to the right.(T) Summary of Gbx2 and Snail2 expression at stage 16. Anterior to the top, midline to the right. Different tones of purple denote different levels of Gbx2 expression. Blue, NC.

N-CAM

N-CAM RNAの発現は、神経誘導の初期応答として、神経板に局在します。

- Expression of Xenopus N-CAM RNA in ectoderm is an early response to neural induction. N-CAM RNA の発現は、胚葉形成中に神経板に局在し、外胚葉における神経の関与のマーカーとなります。 Development C. Kintner et al. 468 Citations 1987 https://journals.biologists.com/dev/article/99/3/311/51817/Expression-of-Xenopus-N-CAM-RNA-in-ectoderm-is-an

pou5f3/pou2

- Involvement of an Oct4-related PouV gene, pou5f3/pou2, in neurogenesis in the early neural plate of zebrafish embryos. Pou5f3 は、ゼブラフィッシュの胚において、前神経クラスターにおける初期の神経発生を促進し、後期の神経発生を負に制御します。 Developmental biology Chihiro Inomata et al. 6 Citations 2019

Xsnail

- Relationship between gene expression domains of Xsnail, Xslug, and Xtwist and cell movement in the prospective neural crest of Xenopus. Xsnail は、神経誘導における神経板の決定のための最も初期のマーカーです。 Developmental biology C. Linker et al. 103 Citations 2000

neurogenin

- The activity of neurogenin1 is controlled by local cues in the zebrafish embryo. ゼブラフィッシュ胚の初期神経板におけるニューロジェニン1の発現はDelta/Notchシグナル伝達によって調節され、異所性ニューロンの発達につながる可能性があります。 Development P. Blader et al. 259 Citations 1997

- Multiple regulatory elements with spatially and temporally distinct activities control neurogenin1 expression in primary neurons of the zebrafish embryo ゼブラフィッシュの胚におけるニューロジェニン1の発現は複数の調節要素によって制御され、特定のニューロン前駆細胞における発現を促進し、神経板におけるその発現を調節します。 Mechanisms of Development P. Blader et al. 164 Citations 2003

- A novel zebrafish bHLH gene, neurogenin3, is expressed in the hypothalamus. ニューロジェニンは決定因子として作用し、脊椎動物の神経発生における分化遺伝子の発現を開始します。 Gene Xukun Wang et al. 43 Citations 2001

その他

- A gene regulatory network for neural induction 神経誘導のための遺伝子制御ネットワークは、175 個の転写制御因子とそれらの間の 5,614 個の予測される相互作用で構成され、信号への最初の露出から成熟した神経板マーカーの発現までの細かい時間的ダイナミクスを備えています。 eLife K. Trevers et al. 5 Citations 2021

- The Netrin receptor Neogenin is required for neural tube formation and somitogenesis in zebrafish. ネオジェニンは、ゼブラフィッシュの胚における神経管形成と体節形成において重要な役割を果たし、神経外胚葉細胞と中胚葉細胞の両方の細胞極性または移動方向性を決定します。 Developmental biology D. Mawdsley et al. 65 Citations 2004

神経誘導の分子的実態:BMPアンタゴニスト

BMPシグナルは表皮への分化を規定するのに対して、BMPシグナルのアンタゴニストが表皮への分化の経路を、神経系への分化へと変更させる働きがある、つまり、神経誘導の分子的な実態はBMPアンタゴニストであるということが明らかになっています。

神経誘導に関しては外胚葉のデフォルトが神経組織への分化で、BMPシグナルが働いたときに外胚葉は表皮外胚葉として分化することが明らかとなった。オーガナイザーの近辺ではBMPと結合するNogginやChordinが発現しており、これらがBMPと結合するために、その近辺ではBMPシグナルが遮断され、神経として分化する。すなわち、神経誘導に関しては当初の発生学者たちが考えたように、ある特別な誘導物質が外胚葉に働いてそれを神経外胚葉として分化させるのではなく、むしろシグナルが入らないデフォルトの状態が神経外胚葉であるということである。

BMPシグナルのアンタゴニストが存在せず、そもそもBMPシグナルすら存在しない状態であれば、デフォルトとしては表皮は神経系に分化する運命にあるというわけです。神経系への分化は非常に特別なことのように感じられるので、それがデフォルトだという発見はかなり意外性が高いことだと思います。

Three secreted factors, Noggin, Chordin, and Follistatin, have been found to possess neural-inducing activity in Xenopus. These secreted factors are expressed in the organizer of gastrula embryos and induce neural tissues in the ectoderm (Sasai et al., 1994; Smith and Harland, 1992; Lamb et al., 1979; Hemmati-Brivanlou et al., 1994). As these factors bind to and antagonize BMP, neural induction is caused by blocking the activation of the BMP pathway, which induces epidermal fates (Piccolo et al., 1996; Sasai et al., 1995; Zimmerman et al., 1996; Fainsod et al., 1997).

Spemann-Mangold organizer and mesoderm induction Makoto Asashima, Yumeko Satou-Kobayashi Cells & Development Available online 1 February 2024, 203903

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667290124000044

- Neural Induction (review) Development Growth and Differentiation 1998;40:363-376 (PDF)

We showed that a biologically inspired DNN develops face-selective units without training, solely from statistical variations of the feedforward projections.

We showed that a biologically inspired DNN develops face-selective units without training, solely from statistical variations of the feedforward projections.

00631-5/asset/4b40e407-6a99-470e-9479-f37c3eb71332/main.assets/gr2_lrg.jpg)

00596-2/asset/21dcc826-cd55-4248-a17e-968b247791b3/main.assets/gr1_lrg.jpg)

00631-5/asset/3329ee04-8b3c-4804-8945-543f4ce17880/main.assets/gr2.jpg)

Nature. 2011 Feb 17;470(7334):394–398. doi: 10.1038/nature09729 Tbx6-dependent Sox2 regulation determines neural vs mesodermal fate in axial stem cells

Nature. 2011 Feb 17;470(7334):394–398. doi: 10.1038/nature09729 Tbx6-dependent Sox2 regulation determines neural vs mesodermal fate in axial stem cells

Immunohistochemical analysis of SOX1 during mouse and rat embryogenesis. (A) Transverse section through the anterior region of a 7.5 dpc mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural plate. (B) Transverse section through the anterior region of a 2 somite mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural folds. (C) Transverse section through the posterior region of a 10-12 somite mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural tube. (D) Transverse section through the thoracic region of a 20 somite mouse embryo. SOX1 labeling is detected in the early neural tube but is excluded from the ventral midline region of the floor plate (FP, arrow).Sox2 図1aをみるとSOX1が神経板に局在している様子がハッキリとわかります。神経管が形成された時期の図1cでは神経管に特異的に発現しています。

Immunohistochemical analysis of SOX1 during mouse and rat embryogenesis. (A) Transverse section through the anterior region of a 7.5 dpc mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural plate. (B) Transverse section through the anterior region of a 2 somite mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural folds. (C) Transverse section through the posterior region of a 10-12 somite mouse embryo. SOX1 labeling is restricted to the neural tube. (D) Transverse section through the thoracic region of a 20 somite mouse embryo. SOX1 labeling is detected in the early neural tube but is excluded from the ventral midline region of the floor plate (FP, arrow).Sox2 図1aをみるとSOX1が神経板に局在している様子がハッキリとわかります。神経管が形成された時期の図1cでは神経管に特異的に発現しています。 Comparison of XASH3 and N-CAM expression in late-gastrula stage embryos. XASH3 (A,B,C) and N-CAM (D,E) expression in stage 14 embryos was determined by whole-mount in situ hybridization (A,D). Cross-sections of similarly staged embryos are also shown (B,C and E). Open arrow in A indicates XASH3 expression lateral to the neural plate; closed arrow indicates the mediolaterally restricted stripe revealed by crosssection in B, and the arrowhead indicates the transverse ‘eyebrow’ stripe revealed by cross-section in C. In A, anterior is towards 11 o’clock and, in D, it is towards 1 o’clock. Note the restricted expression of XASH3 along the mediolateral axis of the neural plate (B) in comparison to that of N-CAM (E).

Comparison of XASH3 and N-CAM expression in late-gastrula stage embryos. XASH3 (A,B,C) and N-CAM (D,E) expression in stage 14 embryos was determined by whole-mount in situ hybridization (A,D). Cross-sections of similarly staged embryos are also shown (B,C and E). Open arrow in A indicates XASH3 expression lateral to the neural plate; closed arrow indicates the mediolaterally restricted stripe revealed by crosssection in B, and the arrowhead indicates the transverse ‘eyebrow’ stripe revealed by cross-section in C. In A, anterior is towards 11 o’clock and, in D, it is towards 1 o’clock. Note the restricted expression of XASH3 along the mediolateral axis of the neural plate (B) in comparison to that of N-CAM (E). Gbx2 is expressed in posterior ectoderm that includes the prospective neural crest. (A-C) Hypothesis of neural crest (NC)induction by the posteriorizing activity of Gbx2. (D-S) In situ hybridization at the indicated stages for the indicated genes. (D-G)Dorsal view, anterior to the top. (H-K) Transverse sections. (L-O) Lateral view, anterior to the left. (P-R) Dorsal view, anterior to the top. Arrowhead,NC; arrow, gap in Gbx2 expression. (S) Detail of the neural fold region in a lateral view, anterior to the top, midline to the right.(T) Summary of Gbx2 and Snail2 expression at stage 16. Anterior to the top, midline to the right. Different tones of purple denote different levels of Gbx2 expression. Blue, NC.

Gbx2 is expressed in posterior ectoderm that includes the prospective neural crest. (A-C) Hypothesis of neural crest (NC)induction by the posteriorizing activity of Gbx2. (D-S) In situ hybridization at the indicated stages for the indicated genes. (D-G)Dorsal view, anterior to the top. (H-K) Transverse sections. (L-O) Lateral view, anterior to the left. (P-R) Dorsal view, anterior to the top. Arrowhead,NC; arrow, gap in Gbx2 expression. (S) Detail of the neural fold region in a lateral view, anterior to the top, midline to the right.(T) Summary of Gbx2 and Snail2 expression at stage 16. Anterior to the top, midline to the right. Different tones of purple denote different levels of Gbx2 expression. Blue, NC.