IL-11の発見

1990年,Paulらは,マ カクザル由来の骨髄間質細胞株PU34を 樹立し,こ の細胞株が,ヒ トおよびサル由来の骨髄多能性幹細胞を長期間維持できること を発 見 した1).PU34は,IL-6,IL-7,GMCSF,M-CSF,G-CSFなどを産生 していたが, IL-1α で刺 激後 のPU34培 養上清 に は,IL-6依 存性形質細胞株T1165の 増殖活性があり,こ の活性は抗IL-6抗 体 では中和 できなかった.そ こで,この活性を指標として発現遺伝子のクローニングが行われ,得 られたcDNAに よりコー ドされた蛋白はIL-11と命名 された.

一 方,時を同じくして,川島らは,TPA+A23187KM102処理したヒト骨髄間質細胞培養上清 に,脂肪細胞化抑制因子(AGIF)が含まれていることを報告し,後にこの因 子がIL-11と同一のものであることが判明した.

IL-11の発現とその生理作用 日本リンパ網内系学会会誌 1998 年 38 巻 1 号 p. 29-40 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslrt1997/38/1/38_1_29/_article/-char/ja

IL-11と老化

IL11の発現に関連する遺伝子を欠失させると、老年期による代謝の低下、多発性疾患、虚弱から身を守り、雌雄ともに平均24.9%寿命が延びた。Nature 2024年7月18日https://www.natureasia.com/ja-jp/nature/pr-highlights/14976

「Inhibition of IL-11 signalling extends mammalian healthspan and lifespan(IL-11シグナル阻害は哺乳動物の健康寿命と寿命をともに延長できる)」 マウスの老化とともに、様々な組織、様々な細胞でこの分子の発現が高まること、そして IL-11 がともに老化に関わる自然炎症とともに、AMPKを抑えてmTORという代謝の中核経路を活性化することから、IL-11 が老化を促進する因子として働いているのではと着想し、IL-11ノックアウトマウスを調べている。

7月19日 抗 IL-11 抗体は夢の抗老化薬になるか?(7月17日Nature オンライン掲載論文) https://aasj.jp/news/watch/24856

IL-11と骨吸収

IL-11依存的な骨吸収誘導機構を詳細に検討した結果,IL-11は破骨細胞の形成・活性化を直接的に促進するのではなく,骨芽細胞または骨血管内皮細胞におけるプロスタグランジンン産生酵素COX-2(cyclooxygenase-2;シクロオキシゲナーゼ2)の発現を誘導し,PGE2(prostaglandinE2;プロスタグランジンE2)の産生量を増大させることにより破骨細胞の形成・活性化を促進していることを見いだした.https://jams.med.or.jp/event/doc/119044.pdf

IL-11と骨形成

PTH(1-34)は骨芽細胞においてグルココルチコイドによるIL-11の発現抑制を阻害する: グルココルチコイド過剰に対する骨芽細胞分化促進のメカニズム Parathyroid hormone (1-34) counteracts the suppression of interleukin-11 expression by glucocorticoid in murine osteoblasts: a possible mechanism for stimulating osteoblast differentiation against glucocorticoid excess. 著者: Kuriwaka-Kido R, Kido S, Miyatani Y, Ito Y, Kondo T, Omatsu T, Dong B, Endo I, Miyamoto K, Matsumoto T. 雑誌: Endocrinology. 2013 Mar;154(3):1156-67. http://www.jsbmr.jp/1st_author/11_tmatsumoto.html

IL-11と歯周炎

歯肉線維芽細胞によるIL11の産生機序 https://dbarchive.biosciencedbc.jp/yokou/pdf/2004/200403629390016.pdf

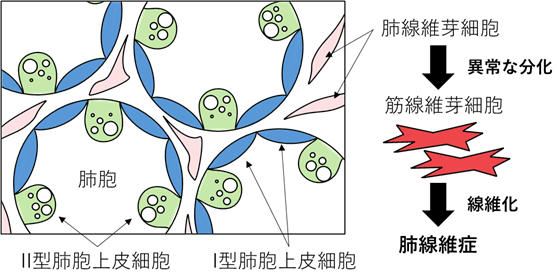

IL-11と特発性肺線維症(IPF)

Interleukin-11(IL11)がIPF患者の肺でIPFの重症度に関連する患者の肺でアップレギュレートされ、IL-11がIPF線維芽細胞から分泌される https://bibgraph.hpcr.jp/abst/pubmed/31554736

IL-11と大腸がん

通常の組織には存在しないIL-11を出す細胞(IL-11陽性細胞)が、大腸炎や大腸がんの進展に伴って局所に出現 https://cancer.qlife.jp/news/article15268.html

IL-11の産生EGFP細胞が腫瘍形成に伴って、腫瘍間質領域に出現 https://www.ueharazaidan.or.jp/houkokushu/Vol.33/pdf/report/165_report.pdf

Interleukin-11 は,癌ならびに炎症関連線維芽細胞の マーカーであり,腫瘍形成を促進する因子である https://mylibrary.toho-u.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=TD35147032&elmid=Body&fname=td35147032_cover.pdf

ヒト大腸癌におけるインターロイキン11及びインターロイキン11レセプターαの発現; 免疫組織学的解析と臨床病理学的因子との関係 https://www.nagasaki-u.ac.jp/zaigaku/ronbun/ronbun0606/igaku0606/igaku_kou1244ronbun.pdf

IL-11と大腸炎

大腸筋線維芽細胞におけるIL-11発現調節機構の解明 平成16年 https://www.shiga-med.ac.jp/~hqkikaku/education/ejournal/gakui/PDF15/h455.pdf

IL-11と乳がん

腫瘍形成時特異的にNRF2の下流でIL-11の顕著な発現上昇が観察され、Il11遺伝子を欠損させると腫瘍形成が著しく抑制された。乳がん患者の検体の検討からも、NRF2陽性がんの多くがIL-11陽性であり、乳がんではNRF2とIL-11の連携ががんの悪性化をもたらしていることがわかった。https://www.ueharazaidan.or.jp/houkokushu/Vol.31/pdf/summary/181_summary.pdf

IL-11と子宮内膜間質細胞 脱落膜化

脱落膜化に伴うIL-11発現増加によりコア時計遺伝子Per2やBmal1の振動低下 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrds/108/0/108_P-64/_article/-char/ja/

IL-11とカエルの尾の再生

il-11 は尾再生芽で BrdU 陽性の増殖細胞の一部に発現 il-11 の発現は尾切断後 2 時間で誘導 https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/50538/files/A33567_review.pdf

IL-11細胞伝達系

Biochemical and biophysical research communications 20170916 Vol. 491 issue(2) インターロイキン11受容体の切断はガンマセクレターゼとプロテアソームによるそのC末端フラグメントのプロセシングを誘導する https://bibgraph.hpcr.jp/abst/pubmed/28735867

IL-11に関する論文の論文紹介記事

- <海外文献紹介2024年7月号> Inhibition of IL-11 signaling extends mammalian healthspan and lifespan. Anissa A. Widjaja, et al. Nature Jul 17 (2024), DOI: 10.1038/s41586-024-07701-9. Online ahead of print. 、マウスの肝臓、白色脂肪組織、腓腹筋で加齢に伴ってIL-11 の発現が上昇 老齢(110週齢)のIL11 受容体欠損マウス(IL-11RA1 KOマウス)では、これらのシグナリングパスウェイや老化細胞マーカーの発現が若い状態に保たれている https://www.jsbmg.jp/Henshu_news/Ronbun_2024_7.pdf

- 昨年アップデートされた「Hallmarks of Aging」で、新しく追加されたものの一つが慢性炎症です(Lopez-Otin et al., Cell, 2023)。以前より「Inflammaging」と呼ばれているように、慢性炎症は老化の特徴を最もよく表した状態だと言えます。今回紹介するのは、炎症性サイトカインであるIL-11を抑制することで、マウスの健康・最大寿命が延びることを報告した論文です。 https://www.jsbmg.jp/new/new-920/

- 骨芽細胞/骨細胞由来IL-11は骨形成と全身の脂肪形成を制御する Nature Communications. 13: 7194, 2022 http://www.jsbmr.jp/1st_author/issue500/514_mhiasa.html 驚いたことに、IL-11-/-マウスでは脂肪組織のWntシグナルも抑制されており、骨髄脂肪のみならず内臓脂肪、皮下脂肪を含む全身脂肪組織の増加と耐糖能低下を示すことが判明した。

IL-11に関する科研費研究

- 肝内胆管癌におけるIL-11の機能解析と分子マーカーへの応用 2019-04-01 – 2024-03-31 https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19K09204/

- 創傷治癒におけるIL-11/JAK/STAT3 axisを介した新規治療の開拓 2019~ https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/KAKEN_19K18914seika.pdf?file_id=164121

研究用試薬

- ヒト IL-11 タンパク質 https://www.cosmobio.co.jp/product/detail/human-il-11-protein-humankine-pgi.asp?entry_id=44453

- インターロイキン-11 (IL-11), ヒト, 組換え体 https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/product/detail/W01W0109-0428.html

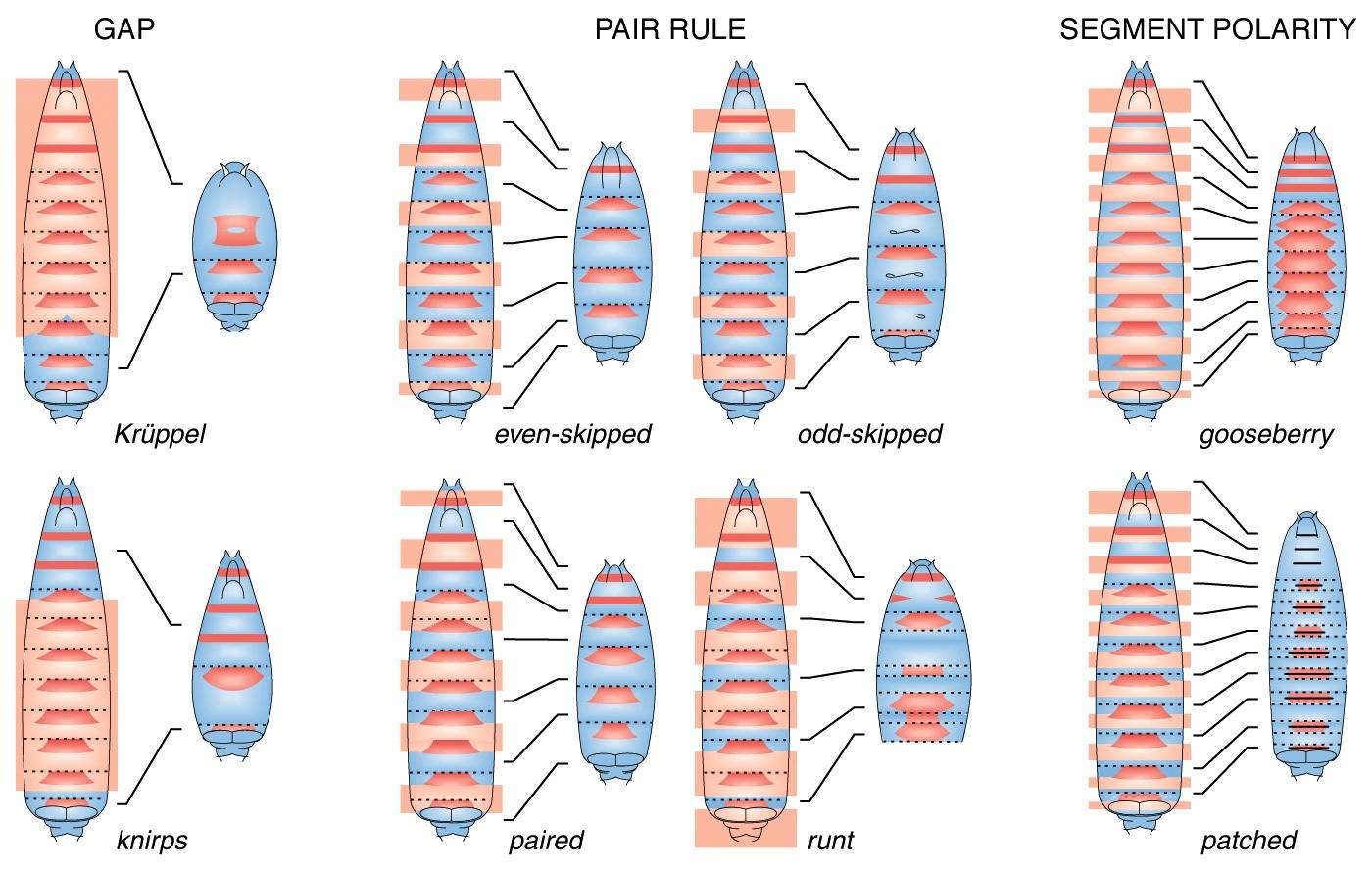

https://www.mun.ca/biology/scarr/Zygotic_Genes.html

https://www.mun.ca/biology/scarr/Zygotic_Genes.html

(ウィキペディア gap gene)

(ウィキペディア gap gene)