第99回 看護師国家試験 午前問題28 脂肪分解の過剰で血中に増加するのはどれか。

- 尿素窒素

- ケトン体

- アルブミン

- アンモニア

さてなぜ脂肪分解が過剰になるとケトン体が増えてしまうのでしょうか。

脂肪酸は、心筋や、骨格筋では、β-酸化によりアセチル-CoAに分解された後、さらに、TCA回路で代謝され、二酸化炭素と水にまで、分解されますが、肝臓では、β-酸化によりアセチル-CoAに分解された後、ケトン体に生成されます。(絶食時の代謝 http://hobab.fc2web.com/)

脂肪酸の酸化で作られるアセチルCoAの多くはTCA回路(クエン酸回路)に入りますが、絶食時などグルコースの供給が少ない状況ではアセチルCoAをTCA回路で処理する時に必要なオキサロ酢酸が不足するためTCA回路が十分に回りません。そのためTCA回路で処理できなかった過剰のアセチルCoAは肝臓でケトン体の合成に回されます。(385)ケトン体の健康作用と抗がん作用 「漢方がん治療」を考える)

- More Than One HMG-CoA Lyase: The Classical Mitochondrial Enzyme Plus the Peroxisomal and the Cytosolic Ones. Int J Mol Sci. 2019 Dec; 20(24): 6124. Published online 2019 Dec 4. doi: 10.3390/ijms20246124 PMCID: PMC6941031 PMID: 31817290 There are three human enzymes with HMG-CoA lyase activity that are able to synthesize ketone bodies in different subcellular compartments. The mitochondrial HMG-CoA lyase was the first to be described, and catalyzes the cleavage of 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA to acetoacetate and acetyl-CoA, the common final step in ketogenesis and leucine catabolism. This protein is mainly expressed in the liver and its function is metabolic, since it produces ketone bodies as energetic fuels when glucose levels are low.

- Fatty Acids: Metabolism P.C. Calder, in Encyclopedia of Food and Health, 2016 Ketone Body Synthesis https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/ketone-bodies Ketone bodies are produced using acetyl-CoA derived from fatty acid β-oxidation in the liver under specific metabolic conditions.

β酸化でアセチルCoAとNADHが多量にできるとクエン酸回路が抑制される理由

絶食時には脂肪組織から脂肪酸が肝臓へと送られてきて、肝臓のミトコンドリア内ではβ酸化により多量のアセチルCoAが産生されます。ここで解糖系を思い出すと、解糖系の最後、ピルビン酸がクエン酸回路に入るためには、ピルビン酸CH3-C(=O)-COO- はピルビン酸デヒドロゲナーゼ酵素複合体の働きで脱炭酸反応により、アセチルCoA 構造式 CH3-C(=O)-S-CoA に変換するのでした。しかしながら、今、β酸化によってアセチルCoAがたくさんありますので、多量のアセチルCoAの存在は、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ酵素複合体の働きを抑制します。そのかわりに、ピルビン酸カルボキシラーゼを活性化します。

- アセチルCoAによるピルビン酸カルボキシラーゼの構造と活性の調節 巻: 519 号: 2 ページ: 118-130 発行年: 2012年03月15日 ピルビン酸カルボキシラーゼの構造と触媒活性の両方に及ぼすアロステリックアクチベーター,アセチルCoAの効果を調べた。

ピルビン酸カルボキシラーゼは、名前が示す通り、ピルビン酸にカルボキシル基をつけてオキサロ酢酸を産生します。

CH3-C(=O)-COO- → オキサロ酢酸 -OOC-CH2-C(=O)-COO-

さらに、クエン酸回路の最後のステップを思い出してください。クエン酸回路の最後の反応は、リンゴ酸(malate)とNAD+から、オキサロ酢酸とNADHができる反応でした。しかし今の場合は、オキサロ酢酸とNADHがたくさんある状態ですので、クエン酸回路は逆向きの反応がおきてリンゴ酸(malate)が産生されます。実はオキサロ酢酸はミトコンドリアの膜を通って細胞質にいけないため、一度リンゴ酸の形になって膜を通過するのです。細胞質に出たリンゴ酸は、再度オキサロ酢酸に変換され、さらに、ホスホエノルピルビン酸(PEP)になって解糖系を逆向きに進みます。

注) リンゴ酸(malate)を、似た名前のマレイン酸maleic acidと混同しないこと。マレイン酸は、フマル酸(トランス型)の異性体でシス型のもの。

さてこのようにオキサロ酢酸が少なくなった状態で何が起きるかというと、アセチルCoAがケトン体の産生に使われることになるのです。

During a fast, the liver is flooded with fatty acids mobilized from adipose tissue. The resulting elevation of acetyl CoA produced by fatty acid oxidation inhibits pyruvate dehydrogenase and activates pyruvate carboxylase (PC). The OAA (Oxaloacetic acid) produced by PC is used by the liver for gluconeogenesis rather than for the TCA cycle. Additionally, fatty acid oxidation decreases the NAD+/NADH ratio, and the rise in NDAH shifts OAA to malate. The decreased availability of OAA for condensation with acetyl CoA results in the increased use of acetyl CoA for ketone body synthesis.

Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry 8th Edition 217ページ

肝臓で糖新生が行われているときはオキサロ酢酸が不足するので、アセチルCoAはTCA回路に入れない。このため、アセチルCoAからケトン体が産生される。

カラーイラストで学ぶ生化学 277ページ

脂肪酸アシルCoAのアセチルCoAへの酸化が肝臓のATP需要の供給に十分なNADHとFAD(2H)を産生するとき、アセチルCoAはTCA回路からケトン体合成へと移行し、TCA回路のオキサロ酢酸もリンゴ酸になる方向に向かい、グルコース合成(糖新生)に移行する。このパターンは、β酸化で比較的高いNADH/NDA+比によって制御される。

マークス臨床生化学 431ページ

オキサロ酢酸の合成経路

- オキサロ酢酸 hobab.fc2web.com オキサロ酢酸オキサロ酢酸(oxaloacetate)は、ピルビン酸(焦性ブドウ酸)を、ピルビン酸カルボキシラーゼによりカルボシキ化して、生成される。

ピルビン酸 CH3-C(=O)-COOH

オキサロ酢酸 HOOC-CH2-C(=O)-COOH

ピルビン酸の構造式の覚え方として、まずアセチルCoAの構造はCH3-C(=O)-S-CoAだと知っているものとして、ピルビン酸から二酸化炭素がはずれてアセチルCoAになると覚えておけば、

CH3-C(=O)-COOHという構造が出てきます。ピルビン酸にカルボキシル基を付加すると覚えておけば、オキサロ酢酸も構造式HOOC-CH2-C(=O)-COOHが浮かびます。

ケトンの産生

β酸化の最後のほうでアセトアセチルCoAができます。もしくは最後までいくとアセチルCoAになりますが、アセチルCoAが2分子できる逆反応でアセトアセチルCoAになります。

CH3-C(=O)-CH2-C(=O)-S-CoA

aceto- はアセチル基をもつという意味です。アセチル基ーアセチル基ーCoAといったネーミングです。これにHMG CoAシンターゼとアセチルCoAが作用して、HMG CoAができます。

3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA の略です。これからアセチルCoAがとれてアセト酢酸(acetoacetate) CH3-C(=O)-CH2-COO- になります。これがケトン体。その誘導体、アセトンおよび3ヒドロキシブチル酸とあわせてこの3つの化合物をケトン体と呼びます

脂肪分解の過剰によって、なぜ血中のケトン体が増加するのでしょうか?

脂肪分解の過剰によって、血中のケトン体が増加する主な理由は以下の通りです:

- グルコース供給の低下: 脂肪分解が過剰に起こる場合、脂肪酸が過剰に放出されます。この結果、脂肪酸が肝臓に取り込まれ、ケトン体として代謝されます。一方で、この過剰な脂肪分解によって肝臓でのグルコース合成の速度が低下し、血中の利用可能なグルコース供給量が減少します。その結果、組織や臓器は代替のエネルギー源としてケトン体を利用するようになります。

- アセチルCoAの蓄積: 脂肪分解によって生成された脂肪酸は、肝臓でミトコンドリア内でβ酸化反応を経てアセチルCoAに分解されます。過剰な脂肪分解が続くと、肝臓内でアセチルCoAの供給が増え、クエン酸回路(TCAサイクル)の速度制限が生じます。この結果、アセチルCoAはケトン体の合成経路に偏り、ケトン体の生成が増加します。

- ケトン体生成酵素の活性化: 過剰な脂肪分解によって、肝臓のケトン体生成酵素が活性化されることがあります。例えば、アセチルCoAカルボキシラーゼや3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルCoAリアーゼなどの酵素が増加し、ケトン体合成の速度が促進されます。

したがって、脂肪分解の過剰は、グルコース供給の低下とアセチルCoAの蓄積によってケトン体の生成を増加させます。この状態は、絶食状態や糖質制限ダイエットなどの条件下でよく見られます。また、糖尿病や高脂血症などの代謝異常状態でも脂肪分解が亢進し、ケトン体の増加がみられることがあります。(https://chat.openai.com/)

エネルギー代謝経路は、食事をしたとき、食間(運動時や睡眠時)、飢餓時(何日も食事を取っていない状態)によって変化します。

ヒトの体内では、空腹時には体脂肪が分解され、満腹時には脂肪の合成が活発になっている。脂肪や炭水化物摂取が過剰になると脂肪は蓄積の方に偏り、肥満や、肥満に起因した様々な疾病を引き起こしやすくなる。‥ 空腹時の肝臓では脂肪酸が分解されてケトン体が生じ、ケトン体は生体燃料として利用されることが知られている(酢酸の生理機能性 日本栄養・食糧学会誌67(4):171-176(2014))

ケトン体は飢餓や絶食、糖質制限時のエネルギー(ATP)産生源として重要だ。‥ 絶食を行うと、エネルギー代謝の経路が変化することも明らかになっている。絶食当初は肝臓のグリコーゲンを分解する糖代謝で生命活動を保つが、その後は腹部に蓄えられた脂肪を分解し、脂肪酸として心臓や筋肉の機能を維持する。ところが脳は、脂肪酸をダイレクトにATPに変換できないため、肝臓でつくられたケトン体を介してエネルギーを受け取るのである。(ケトン体は諸刃の剣、使い方次第で臓器保護 各種モデルの腎障害を抑制 2022年11月11日 17:50 MedicalTribune)

下の解説記事で紹介されているエネルギー代謝の図が非常にわかりやすいです。また解説もかなり詳細でわかりやすい。

絶食が数日以上におよぶと、脂肪組織から遊離した脂肪酸の分解(β酸化)が亢進し、肝臓でケトン体の産生が増え、血中のケトン体の濃度が上昇し、脳を含め多くの組織のエネルギー源としてケトン体が利用されるようになる。‥ グルコース(ブドウ糖)が枯渇した状態で脂肪酸が燃焼するとき、肝臓ではケトン体(アセト酢酸とβ-ヒドロキシ酪酸)という物質ができます。‥ アセトンはエネルギー源にはならず呼気から排出されます(図)。(385)ケトン体の健康作用と抗がん作用 「漢方がん治療」を考える)

グルコースが枯渇したときのエネルギー源としてのケトン体の利用

食事で炭水化物を摂取していれば、それを消化してグルコースが得られます。食べないでいると、グルコースを得るためにエネルギー貯蔵の形態であるグリコーゲンを分解して、グルコースを得ることができます。しかし絶食の期間が長引くと、グリコーゲンの貯蔵は枯渇してしまうため、糖質以外の物質から糖新生に拠ってグルコースを作る必要があります。

筋肉のタンパク質はアミノ酸にまで分解され、アミノ酸代謝によりピルビン酸、α-ケトグルタル酸、スクシニルCoA、フマル酸、オキサロ酢酸がつくられ、糖新生に利用されます。糖新生に利用されるアミノ酸は、糖原性アミノ酸と呼ばれます。

脂肪組織に貯蔵された中性脂肪(トリアシルグリセロール TAG)は分解されてグリセロールと脂肪酸が生成し、脂肪酸からはβ酸化によってアセチルCoAとプロピオニルCoAが生成されます。プロピオニルCoAはスクシニルCoAに変換され、糖新生に利用されます。

ちなみに、心臓は遊離脂肪酸を取り込んで自分でβ酸化してエネルギーを得ることができますが、脳は遊離脂肪酸を利用できないため、別の方法が必要になります。

そこで、糖新生と並ぶ重要性が出てくる代謝経路が、ケトン体の生成です。脂肪組織の中性脂肪が分k内されてできる脂肪酸は肝臓でβ酸化されアセチルCoAが得られますが、アセチルCoAは水に溶けないので、血流にのって体の各所に移動することができません。そこで肝臓では、アセチルCoAは一旦、ケトン体に変換されて、ケトン体が血流にのって体の各組織に運ばれ、脳などの臓器で取り込まれて再びアセチルCoAに変換され、クエン酸回路に入ることでエネルギー源として利用されます。いわば、飢餓時においてケトン体はグルコースの代替として活躍するわけです。

ATP release from damaged cells and tissues has recently attracted attention, and has been reported as an alarm signal compound, alarmin. ‥ The released ATP in serum, however, is rapidly degraded within few minutes (Blood Lactate/ATP Ratio, as an Alarm Index and Real-Time Biomarker in Critical Illness April 5, 2013 PLOS ONE https://doi.org/10.1371/journal.pone.0060561)

図 https://www.researchgate.net/publication/353171740_Physiological_impact_of_in_vivo_stable_isotope_tracing_on_cancer_metabolism/figures?lo=1 ケトン体(βヒドロキシ酪酸)がグルコースと同じ位置付けに示されている図でわかりやすい。

Metabolism | Ketone Metabolism Ninja Nerd チャンネル登録者数 297万人

アセチルCoAからのケトンの合成

- Biochemistry, Ketogenesis Kiranjit K. Dhillon; Sonu Gupta. Author Information Last Update: February 10, 2022.

ケトン体はなぜ肝臓自身では利用されないのでしょうか?

ケトン体は肝臓によって生成されますが、肝臓自身ではほとんど利用されません。その主な理由は以下の通りです:

- 代謝の優先順位: 肝臓は、エネルギー源としての優先順位が異なります。ケトン体は脂肪酸の代謝によって生成され、通常は他の組織や臓器でエネルギー源として利用されます。肝臓は、他の組織がエネルギーを必要としている場合に、ケトン体を優先的に供給するため、自身で利用する必要性が低くなります。(*コレ、日本語が変で意味をなしていない!chat.openai.comダメじゃん)

- グルコースの重要性: 肝臓はグルコースの生産と調節を主な役割としています。ケトン体は脂肪酸から生成されるため、主に有酸素条件下での脂肪酸代謝の産物として形成されます。しかし、肝臓は一酸化炭素の形成によるエネルギー源であるグルコースの合成に重点を置いています。グルコースは中枢神経系や赤血球など、特定の組織において重要なエネルギー源として必要です。(*コレも回答になっていない!chat.openai.comダメじゃん)

- ケトン体の代謝能力: ケトン体は一部の組織で効率的に利用されますが、肝臓自身の細胞内でのケトン体代謝能力は比較的低く、代謝に必要な酵素や転送システムが制限されています。そのため、肝臓自身がケトン体を利用することは限られています。(*コレが唯一回答らしい説明)

ケトン体は特に長時間の絶食状態や糖質制限ダイエットなどの条件下で、他の組織や臓器がエネルギー源として活用するために重要な役割を果たします。肝臓は他の組織のエネルギー供給やグルコースの維持に注力するため、自身でのケトン体利用は限られています。(https://chat.openai.com/)

呼気中のアセトンの定量

- 呼気を用いて体脂肪の燃焼をモニタリングする簡易な方法を開発 医療技術ニュース 2021年02月16日 15時00分 Monoist 体脂肪が燃焼、分解される際、脂肪の代謝反応によって血中に生成されたアセトンが、アセトンガスとして呼気中に現れる。

- 安静時および運動時における呼気アセトン排出量と脂肪酸化量の関連 早稲田大学審査学位論文博士(スポーツ科学)

- 呼気中アセトン濃度を指標とした糖代謝・脂質代謝の評価(KAKEN 18K19763)

参考

- Ketosis, ketogenic diet and food intake control: A complex relationship February 2015Frontiers in Psychology 6:27 Follow journal DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00027 Nutrient-sensitive neurons reacting to glucose but also to fatty acids (FAs) concentrations are present at many sites throughout the brain and may play a key role in the neural control of energy and glucose homoeostasis.

- FUEL METABOLISM IN STARVATION George F. Cahill, Jr. Annu. Rev. Nutr. 2006. 26:1–22 doi: 10.1146/annurev.nutr.26.061505.111258

- Ketone Strong: Emerging evidence for a therapeutic role of ketone bodies in neurological and neurodegenerative diseases Thomas N. SeyfriedJournal of Lipid Research VOLUME 55, ISSUE 9, P1815-1817, SEPTEMBER 01, 2014 DOI:https://doi.org/10.1194/jlr.E052944

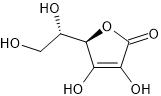

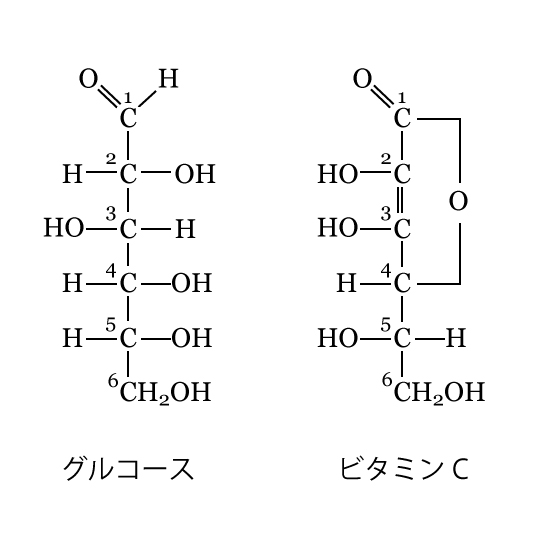

ビタミンC(アスコルビン酸)の構造式(ChemSketchで作成)

ビタミンC(アスコルビン酸)の構造式(ChemSketchで作成) ビタミンCってどんな構造? なぜグルコース(ブドウ糖)に近いの? 他に似たようなものってなに?

ビタミンCってどんな構造? なぜグルコース(ブドウ糖)に近いの? 他に似たようなものってなに?