生化学で糖の勉強をしていると、グルコースの環状化の反応の説明で、アセタールやヘミアセタールと言った言葉がでてきます。何回読んでもなかなか頭に入りにくいのですが、どのように理解するのが一番すっきりするでしょうか。

アセタールを生成するアセタール反応とは、アルデヒドやケトンが酸性条件下でアルコールと縮合してできる物質です(脱水縮合ではなく)。

OH-CH2-CH2(-OH)-CH2(OH)-CH2(OH)CH2(OH)CH(=O)

上は鎖状のグルコースです。記法はテキトーです。一番右の炭素が、アルデヒド基になっているので、これが1番の炭素。そこから順に、1,2,3,4,5,6番と炭素に番号がついています。環状化の主役になるのは、アルデヒドの炭素(1番)と、5番の炭素に結合している水酸基です。分子模型を作ってみればわかるのですが、これらの分子は、物理的に近い場所にありますので反応し結合できるというわけです。

1.カルボニル酸素のプロトン化

鎖状のグルコース

OH-CH2-CH2(-OH)-CH2(OH)-CH2(OH)CH2(OH)CH(=O)

アセタール反応の開始は、酸触媒(A-H)の存在下で、カルボニル基(グルコースの場合、アルデヒド基)の酸素のプロトン化です。

OH-CH2-CH2(-OH)-CH2(OH)-CH2(OH)CH2(OH)C⊕H(-OH)

1番の炭素と酸素との間の二重結合にあった電子対が、酸触媒のプロトンに渡されてーOH がつくられたのでCは正電荷を帯びます(C⊕)

2.アルコールの求核付加

5番目の炭素に結合した水酸基の酸素が主役になります。これは模型をつくってみたら明らかですが、ちょうどくるりんことアルデヒド基のそばに来ます。紙面ではそれが上手く表現されていませんが。アルコールのーOHの酸素は孤立電子対を持っているので、それにより正電荷を帯びた炭素を攻撃して、結合します。

3.脱プロトン

酸触媒AHのA-がアルコールのーOHのHをプロトンとして回収して、セミアセタールが完成。環状構造をうまく書けませんが、これで環状のグルコースになります。

水溶液中でグルコースの大部分は、鎖状ではなく環状で存在します。

αーアノマーとβ―アノマー

カルボニル酸素はプロトン化により水酸基になりますが、その際に配置がどっちになるかでα型とβ型の区別が生じます。

フラノース(5員環)やピラノース(6員環)が、鎖状から環状になったとき、新たに不斉炭素ができて立体異性体ジアステレオマー(=鏡像異性体ではない立体異性体のこと)が生じます。環状化してできたジアステレオマーのことを特にアノマーと呼びます。α―アノマー、β―アノマーというわけです。グルコースであれば、α-グルコース、β-グルコースです。

- アノマー(ウィキペディア)

- ジアステレオマー(ウィキペディア)

- 異性体(東邦大学理学部生物分子科学科)分子内の原子の結合の順序が異なる分子は、構造異性体とよばれる(同じ分子式のアルコールとエーテルなど)。原子の結合順序は同じだが、立体的な原子の配置が異なるために重ね合わせることができない分子どうしは立体異性体とよばれる。

ヘミアセタール生成反応に関する参考

- マクマリー生化学反応機構第2版 東京化学同人 21~22ページ

- 2019年度 薬学部入試のポイント Vol.10 yakugakubu.net 二糖やその他の糖類においてもヘミアセタール構造が存在すればその部分が切れてアルデヒド基が生じ、還元性を示すのです。

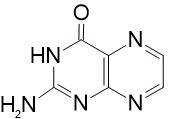

(ChemSketchで描画)

(ChemSketchで描画)