科学行政や科学研究の予算は、日本経済の影響を受けます。科学技術政策の動向を把握するためには、日本経済全体を見ておく必要もあります。そこで、自分が今まで考えたことがあまりなかった、経済成長について少し調べておきたいと思います。

日本だけこの30年間、経済成長していないということをよく聞きます。自分がそれを一番実感するのは、自分の収入が自分の父親が自分と同じ年齢だった時と比べてずっと少ないという事実です。物価は上がっているのに、そして自分のほうが父親よりもはるかに高学歴なのにです。

日本人だけ30年間賃金・給与が増えていない

このグラフはわかりやすいですね。かなりショッキングなグラフだと思います。

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/128/article-A003-en.xml Real Average Annual Wages for Full-Time Workers (In index [1995 = 100], 2021 prices) Citation: IMF Staff Country Reports 2023, 128; 10.5089/9798400237409.002.A003 Sources: OECD and IMF staff calculations

安く使い倒す、それしか考えない連中ですよね。

この体質が先進国で日本だけ平均年収が30年上がらない原因なんです。

そりゃ経済成長率も唯一マイナスで

日本に投資する価値を感じない人も多いわけですね。 pic.twitter.com/MaiNZvkoKy— sano (@saekisakichi) January 31, 2025

- 失われた30年とは?日本株はこれから復活する?~インフレの変化を解説 2025年01月24日 ふじのーと https://www.yamanashibank.co.jp/fuji_note/life/lost30years.html 「失われた30年」とは一言で表すと、「企業はしっかり稼いでいたけれど、それを設備投資や給与アップに回さなかった時代」です。‥ 上図の通り、企業が稼いだ利益(ここでは利益剰余金)や、それを蓄えた純資産は大きく伸びていることがわかります。一方、設備投資(ここでは有形固定資産の増え方)や、人々の給与(ここでは人件費)はほとんど横ばいで推移していることが見て取れます。

- 労働分配率って簡単にいうと何?ChatGPT:労働分配率を簡単にいうと、企業が生み出した利益(付加価値)のうち、どれくらいを従業員の給与や福利厚生に回しているかを示す割合のことだよ。例えば、会社の売上から材料費や設備費などを引いた「付加価値」が100万円で、そのうち60万円が従業員の給料に使われたら、労働分配率は**60%**ってことになる!

- What Caused Japan’s Wages to Stagnate for 30 Years? James Saunders-Wyndham https://www.romancing-japan.com/posts/japan-s-wages-stopped-changing/

- Japan’s workers haven’t had a raise in 30 years. Companies are under pressure to pay up Michelle Toh Emiko Jozuka Analysis by Michelle Toh and Emiko Jozuka, CNN 6 minute read Published 7:06 PM EST, Fri February 3, 2023 https://edition.cnn.com/2023/02/03/business/japan-workers-wages-inflation-intl-hnk/index.html

- 2023.01.12 Why are wages not rising in Japan? https://www.kobe-u.ac.jp/en/news/article/feature0004/

賃金上昇の見込み?

大学内だと科研費の採択を倍増しよう!という掛け声が聞こえてきますが、国レベルだと賃金を引き上げよう!という声をトップがあげているようです。

石破総理「5年以内に1,500円に引き上げる」

今1,000円そこそこの賃金を5年で50%上げるって、年率10%の賃金アップ、つまり日本経済の年率10%成長を意味します。30年もゼロ成長だった日本経済をどーやって年10%も成長させるんですか⁉️🙄

ただ「企業は人件費を50%上げろ!」と言ってるならアホすぎます😂 pic.twitter.com/M7JV4rc2w7— ami (@AmiHeartGlitter) January 8, 2025

賃金が上がらなかった理由

企業が利益を賃金ではなく、株の配当に回す…これこそが日本が30年も賃金が上がらなかった原因だし、結果、国民が貧しくなる需要不足で日本の経済成長も止まったのだ。先ずはそれを後押しした派遣法改悪や法人税減税。これを元通りにするしかないだろうが。 https://t.co/yi4HuB5hkv

— 日本国黄帝 (@nihon_koutei) January 24, 2025

日本経済の失われた30年

- 経済成長とは? 日本が経済成長しない理由と今後の影響を解説 2024.02.18 (最終更新:2024.02.18) https://www.asahi.com/sdgs/article/15170786

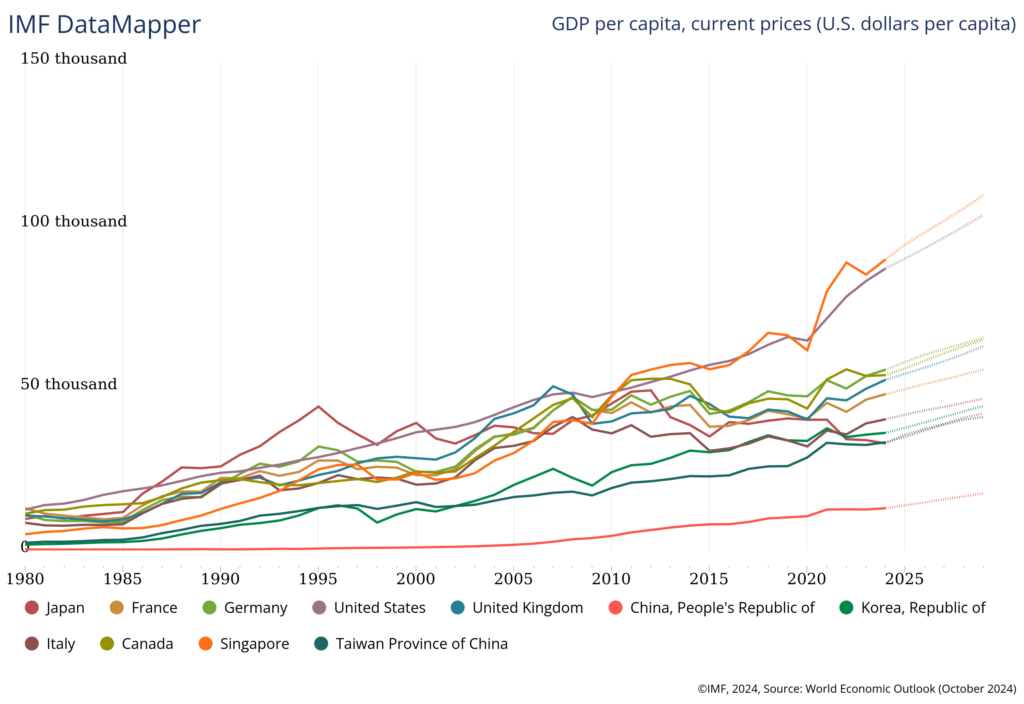

日本だけ過去30年間、経済成長が無かったというグラフをSNSでよく見かけますが、IMFのウェブサイトで簡単にグラフが作れて、数値データもダウンロードできます。

グラフ出典:国際通貨基金IMF https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/JPN/FRA/DEU/USA/GBR/CHN/KOR/ITA/CAN/SGP/TWN

- 日本:2025年対日4条協議終了にあたっての声明 2025年2月7日 国際通貨基金 https://www.imf.org/ja/News/Articles/2025/02/07/mcs-020725-japan-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission

- たった23年でトップから最下位…G7で“日本だけ”が経済成長できない「2つの理由」 連載:野口悠紀雄のデジタルイノベーションの本質 会員限定 2023/05/22 掲載 https://www.sbbit.jp/article/fj/113491

- 日本経済はなぜ低迷し続けるのか —政策評価と日韓の考え方比較の視点̶— 鞠 重鎬 横浜市立大学教授 著者プロフィール 2023年3月27日 2023年5月30日 https://ippjapan.org/archives/7554

- じつはGDPの順位自体には意味がない…「日本は世界有数の経済大国」という常識を疑うべき経済学的な理由 経済は成長してこそ価値がある髙橋 洋一 2023/04/08 PRESIDENT Online https://president.jp/articles/-/68271?page=1

- 成長しない日本のGDP、停滞の20年で米国は日本の4倍、中国は3倍の規模に 「ファクト」から考える中小製造業の生きる道(2) (3/3 ページ) 2021年04月19日 11時00分 公開 [小川真由/小川製作所,MONOist] https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2104/19/news005_3.html

- 2019.01.07 就職氷河期世代にとって消費増税は天敵――あるべき経済政策はなにか 金子洋一 前参議院議員(神奈川県選出) https://synodos.jp/opinion/economy/22378/

- De Gruyter Open Access August 30, 2024 Long-term economic outlook for Japan, as impacted by COVID-19 Panagiotis Tsigaris EMAIL logo , Jaime A. Teixeira da Silva EMAIL logo and Masayoshi Honma EMAIL logo From the journal Open Health https://doi.org/10.1515/ohe-2023-0042

- Japan’s Economy and Prices over the Past 25 Years: Past Discussions and Recent Issues Ichiro Fukunaga et al. Bank of Japan https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2024/data/wp24e14.pdf

- Beyond secular stagnation: A digital and green economy? D. Hugh Whittaker Pages 365-386 | Received 20 Sep 2021, Accepted 27 Nov 2021, Published online: 15 Dec 2021 Cite this article https://doi.org/10.1080/2329194X.2021.2012806

- Japan’s Lost Decade: Lessons for Other Economies Naoyuki Yoshino and Farhad Taghizadeh-Hesary No. 521 April 2015 Asian Development Bank Institute https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159841/adbi-wp521.pdf

失われた30年が過ぎてきた。自民党政権がやってきたことを簡単に総括すると、景気が落ち込んだときには財政出動によって意図的に景気を引き上げてリスクを回避し、その反面で膨らむ一方の財政赤字を埋めるために消費税率を引き上げ、再び景気を悪化させる……。そんな政治の繰り返しだったと言っていい。

2012年からスタートしたアベノミクスでは、財政出動の代わりに中央銀行である日本銀行を使って、異次元の量的緩和という名目で、実際は「財政ファイナンス(中央銀行が政府発行の国債を直接買い上げる政策)」と同じような政策を展開してきた。政府に逆らえない中央銀行総裁が登場したのも、日本経済の「失われた20年、30年」と無縁ではないだろう。

日本人は「失われた30年」の本質をわかってない 原因と責任を突き止め変えねば低迷はまだ続く 岩崎 博充 : 経済ジャーナリスト 2020/01/26 8:00 東洋経済ONLINE https://toyokeizai.net/articles/-/325346

消費税の導入

日本では1989(平成元)年に最初3%で消費税が導入されてから、1997(平成9)年に5%、2014(平成26)年に8%、そして2019(令和元)年10月から10%と税率が引き上げられてきました。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_13.html

消費税導入の社会的影響はどのくらいなのか、議員さんが語っていました。リーマンショックに置き換えて考えるとわかりやすいですね。よく、広さを示すのに甲子園の何倍の広さみたいな言い方をしますが、それと同じやり方。

#高井たかし:特に消費税は、5%,8%,10%と増税する度、1回の増税で、百年に一度と言われたリーマンショックを遥かに上回る消費減少が起きてるんです

つまり日本だけ百年に一度クラスの経済恐慌が30年に4回も起きている

これで経済成長する訳ありません#日曜討論#れいわ新選組 pic.twitter.com/msq2jk3hKM— 高橋宗弘 (@korai_kann) December 22, 2024

日本の経済成長を妨げている最大の要因は財務省だという批判があります。

“経済成長”して税収が増えても財務省キャリア官僚のポイントにならない…

なので日本のGDPは30年も増えない…

どうか”#森永卓郎“さんの魂の声に耳をかたむけてください。

— 五月雨(れいわ新選組応援) (@bochibochiyo) January 29, 2025

経済成長と財政支出の関係

人口減少が原因なら欧州先進国や韓国が今なお経済成長してる理由を説明できないし、日本も2010年までは人口増加していたので失われた30年の説明としても的外れ。

いつまでくだらない言い訳を繰り返しながら経済衰退する気なのかって話。#財務省解体こそ最高最上級の経済対策#れいわ新選組 https://t.co/3InBbiTYGa pic.twitter.com/MAaX8xGLcF— kz092 (@kz09210) January 2, 2025

金融の引き締め

最初の政策ミスが起きた1997年は、結果的にわが国経済の繁栄から停滞への分水嶺となりました。消費増税や社会保障カットで9兆円の国民負担増となった、いわゆる橋本増税があり、山一證券の廃業、北海道拓殖銀行の破綻などの金融危機も生じました。同時に公共事業も当初予算で同年度の9.8兆円がピークで、その後もこの年の予算以下となっています。この年から日本経済が本格的に金融引締めと財政緊縮=歳出カットで成長路線から外れてしまったのでした。各国が、ITをはじめとする新分野での成長にアクセルを踏んでいる中で、わが国政府だけがブレーキを踏み続けている。これではいくら企業や個人が工夫を凝らしてもまともに経済が成長するわけがありません。https://synodos.jp/opinion/economy/22378/

- 金融引き締めって具体的に何をどうすること?その影響は? ChatGPT: 金融引き締めとは? 金融引き締め(tightening monetary policy)とは、お金の流れを抑えて、景気の過熱やインフレを防ぐために中央銀行が行う政策のこと。具体的には、次のような方法があるよ: 主な金融引き締め策 政策金利の引き上げ(利上げ) 中央銀行が基準となる金利(政策金利)を引き上げることで、銀行が貸し出す金利も上がる。 企業や個人がローンを借りにくくなり、投資や消費が減る。 市中銀行の資金供給を減らす **公開市場操作(オペレーション)**で中央銀行が市場から国債などを売却し、お金を吸い上げる。 これにより、銀行が貸し出せる資金が減り、世の中のお金の流通量が減少する。 預金準備率の引き上げ 中央銀行が市中銀行に対し、預金の一定割合を中央銀行に預けるよう求める比率(準備率)を引き上げる。 これにより、銀行が貸し出せるお金が減る。 金融引き締めの影響 ① 景気の抑制 企業の借り入れコストが上がり、設備投資や事業拡大が鈍化。 個人の住宅ローンや自動車ローンの金利が上がり、消費が減る。 結果として、経済成長が鈍化する。 ② 物価(インフレ)の抑制 金利が上がることで、企業のコストが増え、商品価格の上昇が抑えられる。 消費者の購買意欲が低下し、インフレが落ち着く。 ③ 株価・資産価格の下落 金利が上がると、企業の利益が減るため株価が下がる傾向。 不動産ローンの負担が増し、不動産価格が下がることも。 ④ 為替レートの変動 金利が上がると海外からの資金流入が増え、**自国通貨の価値が上がる(円高など)**傾向。 輸出企業にはマイナス(製品が高くなり競争力低下)、輸入企業にはプラス(仕入れコスト減)。 まとめ 金融引き締めは、インフレを抑えつつ、景気の過熱を防ぐために行われるけど、景気が冷えすぎるリスクもあるから、バランスが重要!中央銀行(日本なら日銀、アメリカならFRB)は、経済状況を見ながら慎重に調整するよ。

- 一人当たりのGDP を英語に直すと? ChatGPT: 「一人当たりのGDP」は英語で “GDP per capita” と言うよ。

ChatGPTに訊いてみました。

ChatGPT:

GDPと企業の利益と社員の給与の関係

ChatGPT: